2022年3月26日,自分の部屋の照明器具を蛍光灯シーリングライトから蛍光灯ベースライトに交換しました。今回はその様子を記しておきたいと思います。

※この記事では,場合によっては命に関わることもある電気工事を取り扱っています。記事の内容を真似して何らかの損害などが発生しても管理人は一切の責任を負いません。

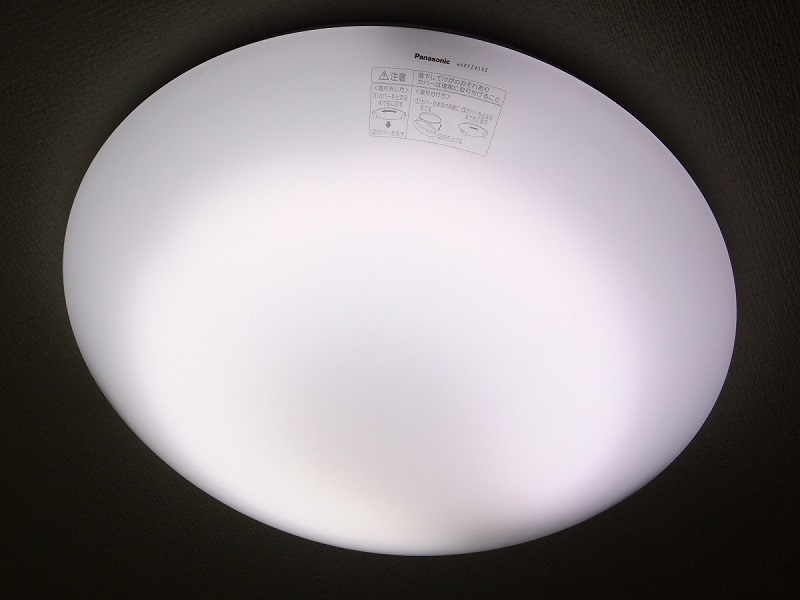

現在使っているシーリングライトの写真です。PanasonicのHHPFZ4102という型番のシーリングライト(FHD70)を6畳くらいの部屋で使っています。現状これで特に何も困っていないのですが,自分はいわゆる施設用の蛍光灯ベースライト(家の水回りのリフォームで浴室と台所の照明が変わりましたで紹介したこんな感じの照明器具)が好きで,いつか自分の部屋もこのタイプの照明器具に変えたいと思っていて,今回それを入手することができたのでついに交換することにしました。

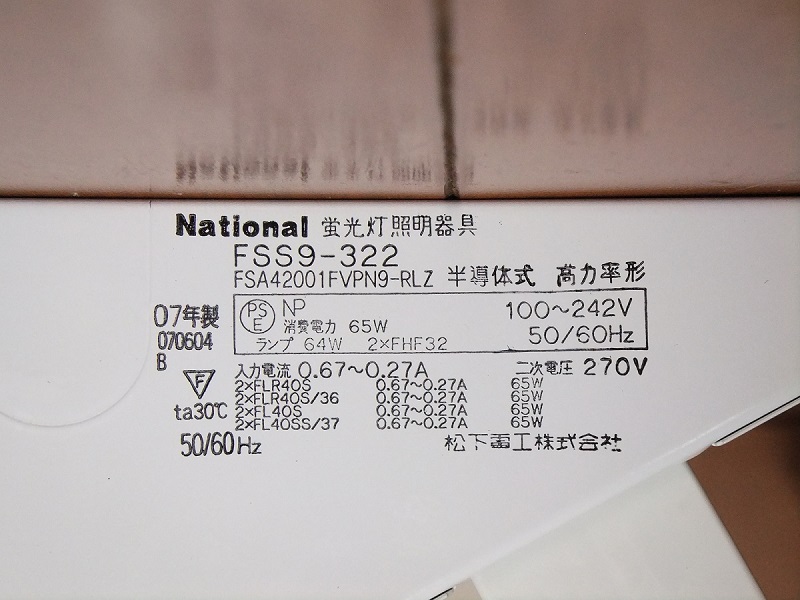

今回入手したのはNationalのFSAH42001FN9です。FHF32の定格出力2灯式の逆富士型器具で,ヤフオク!で送料込み3,000円くらいで入手しました。ランプフリー型の器具なのでFHF32,FLR40,FL40のどのタイプも使用可能です。

2007年製の未使用未開封品です。この“FSAH42001FN9”という型番はメーカーのカタログには載っていないのですが,どうやら“FSA42001FVPN9”の型番違い同等品ということらしく,器具本体に記載されている型番も“FSA42001FVPN9”となっていました。

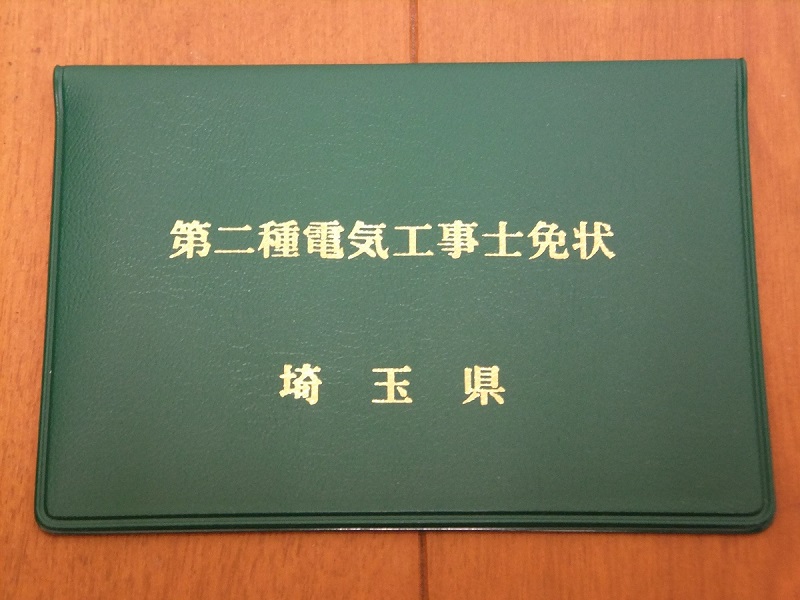

ここからは実際に照明器具の交換を行っていきますが,その前にまず重要な点を記しておきます。今回の記事で行っている作業の中には屋内配線をいじる工程がありますが,それを行うには電気工事士の資格が必要です。資格を持っていない場合は必ず有資格者に作業を依頼してください。ただ,電気工事士の資格は第二種に関しては独学でも十分取得可能なので,興味のある人は自分で取ってみるのもありだと思います。自分も2021年夏に独学で取得しました。電気工事士試験の体験談などについて詳しくは第二種電気工事士試験に合格しましたをご覧ください。

まず現在取り付けられているシーリングライトを取り外します。カバーを左に回すとカバーが外れます。

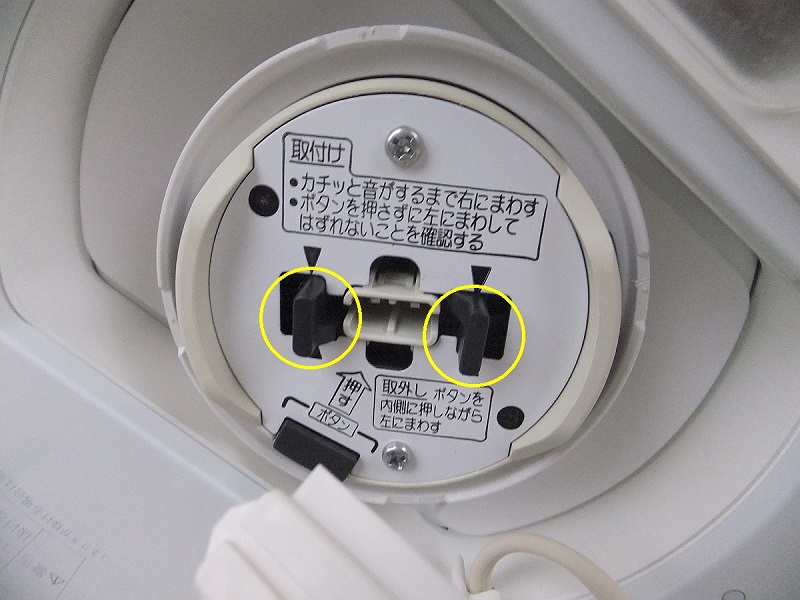

中央にコネクターが接続されているのでそれを抜きます。そして,シーリングライトが落下しないように本体を押さえながら写真の丸印のレバーを外側に広げるとシーリングライトが外れます。

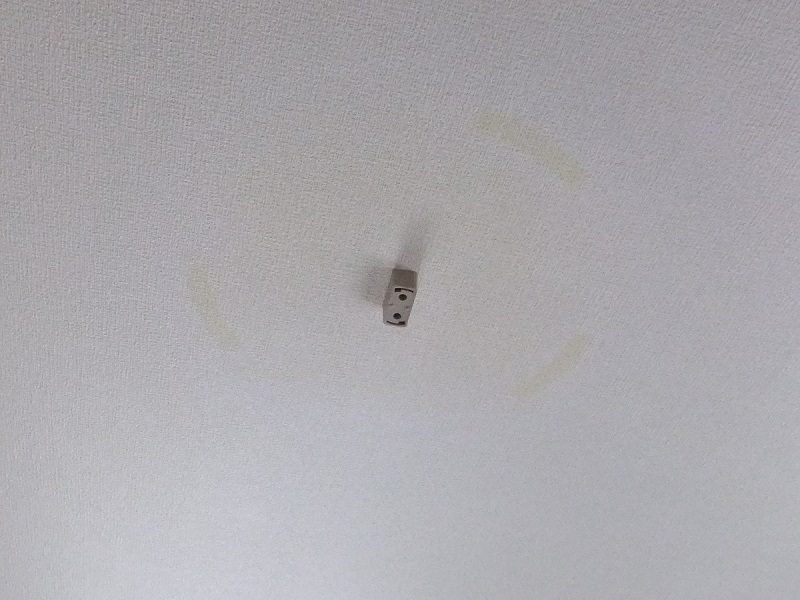

シーリングライトを取り外すとアダプターが残ります。写真の丸印のボタンを内側に押しながら左に回すとアダプターが外れます。

これでシーリングライトの取り外しが完了しました。天井に引掛シーリングが付いていますが,これから取り付けるベースライトには引掛シーリングは不要なので,これも取り外していきます。

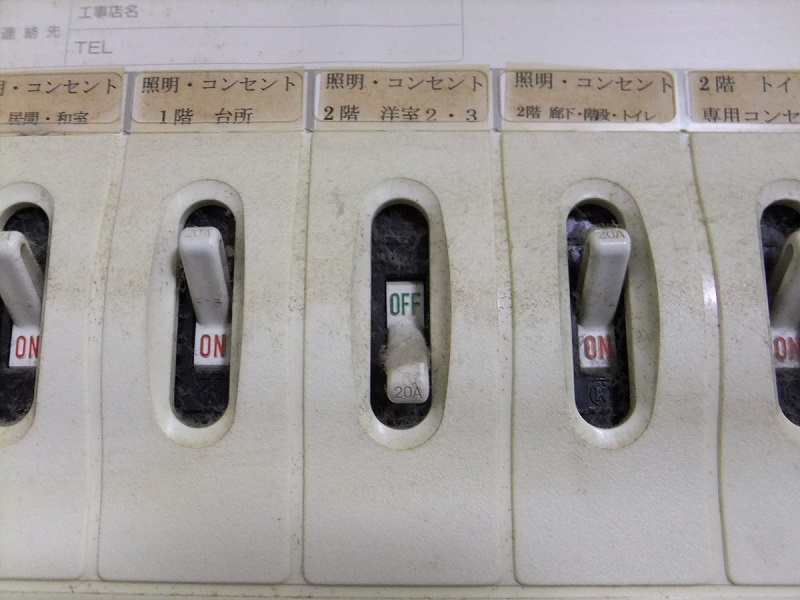

その前に(汚い写真ですみませんが)ここからは屋内配線を直接いじることになるので,感電防止のため該当する部分のブレーカーを落とします(屋内配線が正しくなされていれば照明のスイッチさえ切っておけば一応感電はしないはずですが,念のため落としておきます)。

引掛シーリングは2本のビス(丸い穴の奥)で天井に固定されているので,このビスを取り外します。ちなみにこのビスは後のベースライトの取り付け時に再利用します。ビスの写真は撮り忘れましたが,長さは3~4cmくらいあった気がします。

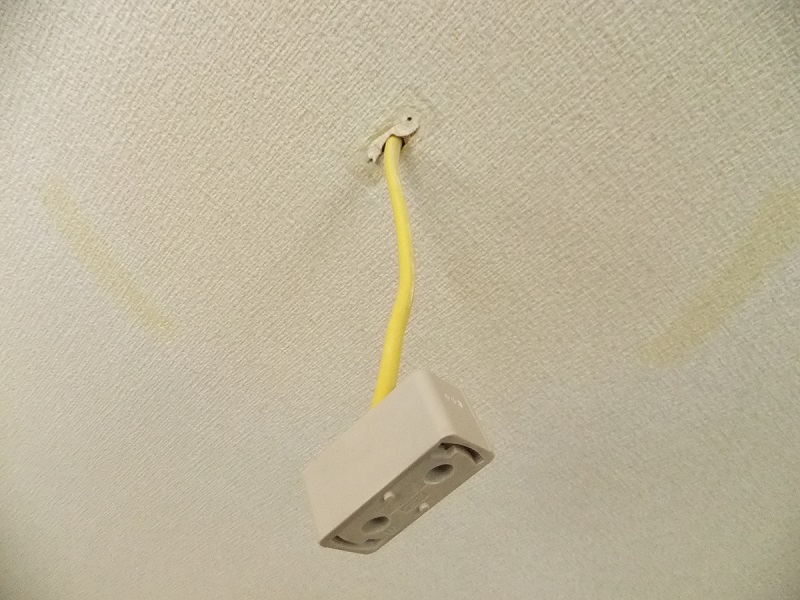

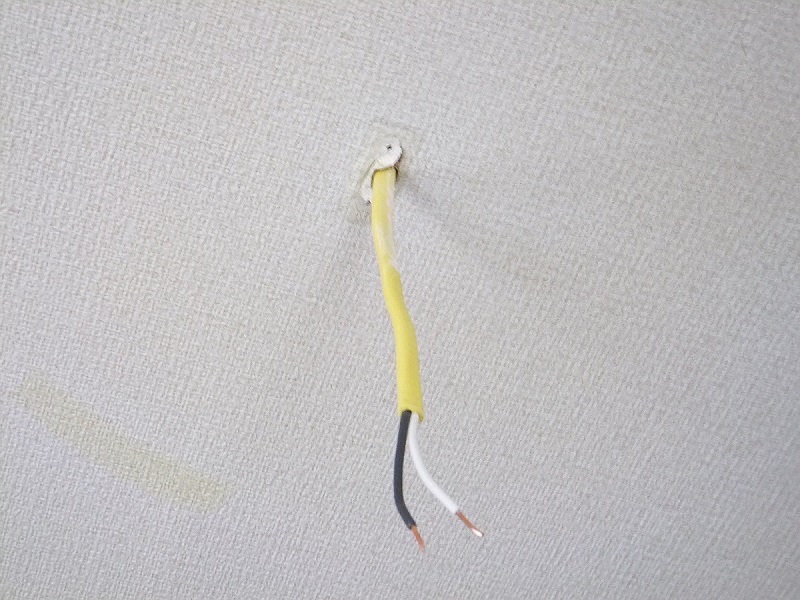

ビスを外すと引掛シーリングが緩むので,下に引っ張ると中の電線が出てきます。うちの屋内配線には黄色の外装被覆のVVFケーブルが使われているようです。

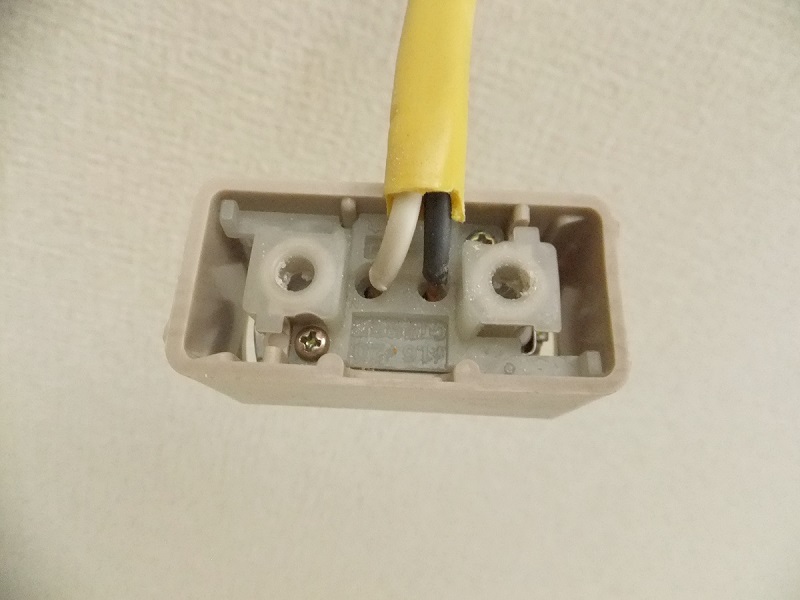

引掛シーリングの裏面に電線が差し込まれています。はずし穴のところにマイナスドライバーを差し込むと電線を抜くことができますが,一度差し込んだ電線には傷が付いていて再利用はあまり好ましくないことと,電線の長さに比較的余裕があったので,今回はニッパーを使って差込穴の近くで電線をカットしました。これで引掛シーリングの取り外しは完了です。

ちなみに写真をよく見ると差込穴から心線が露出していますが,これはダメな施工の仕方で,電気工事士試験でもこのような施工をすると欠陥となり不合格になります。今回に限らず住宅の屋内配線はいい加減に行われていることが結構あるようです(ぇ

ベースライトへの配線は端子台に電線を差し込むことで行いますが,端子台はベースライトの反射板の中にあるので,先に反射板を取り外しておきます。写真の丸印のラッチ(反対側にもう1か所あります)を90度回すことでロックが解除され,反射板が外れるようになります。

反射板を取り外しました。

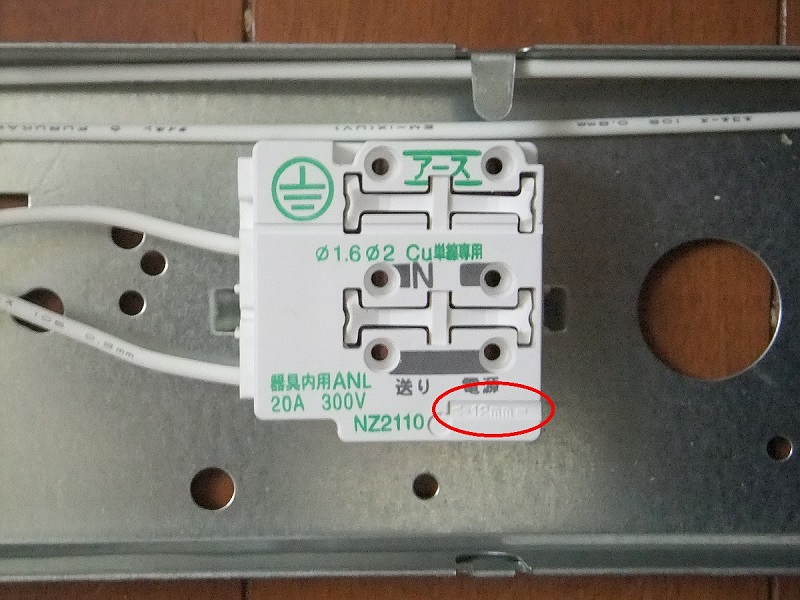

端子台にはどのくらい心線被覆を剥けばいいのか(ストリップゲージ)が表記されています。今回は「12mm」の表記があるのでその通りに心線被覆を剥いておきます。なお,外装被覆については特に指定はないので適当に5cm程度剥いておけばOKです。

外装被覆を5cmくらいと心線被覆を12mm剥きました。この時ケーブルストリッパーがあれば簡単に剥けるのですが,自分は電気工事士試験の合格確認後にメルカリに放出してしまったのでニッパーとカッターを使って頑張って剥きました(ぇ

次はベースライトを天井に取り付けますが,照明器具の取り付けに当たっての重要なポイントとして,天井裏に下地が入っている部分にビスを打つ必要があります。下地が入っていない部分にビスを打つと十分に固定されないため,照明器具が落下する危険があります。

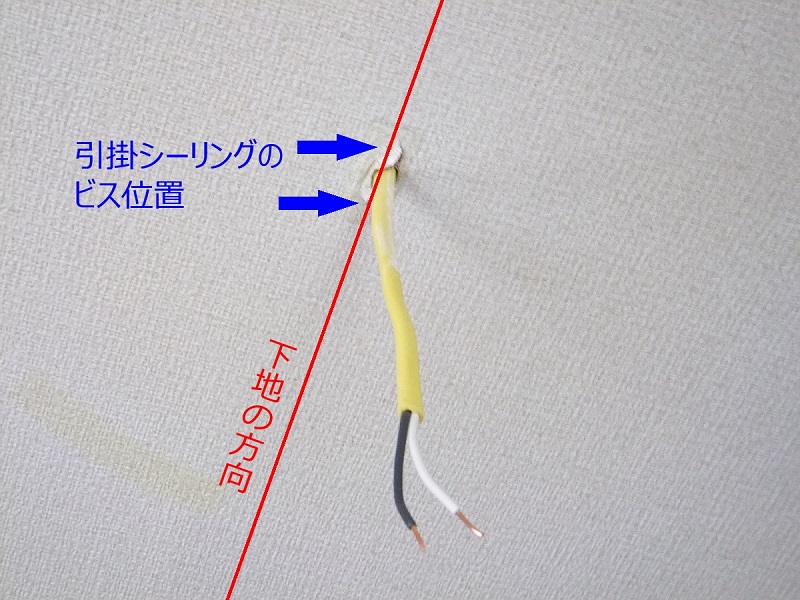

今回の場合,下地の位置は引掛シーリングが取り付けられていた方向(ビスが入っていた位置)から推測でき,写真の赤線の方向に下地が入っていると考えられます。とはいえやはり実際に確認してみるのが一番なので,下地探しを使って確認してみます。

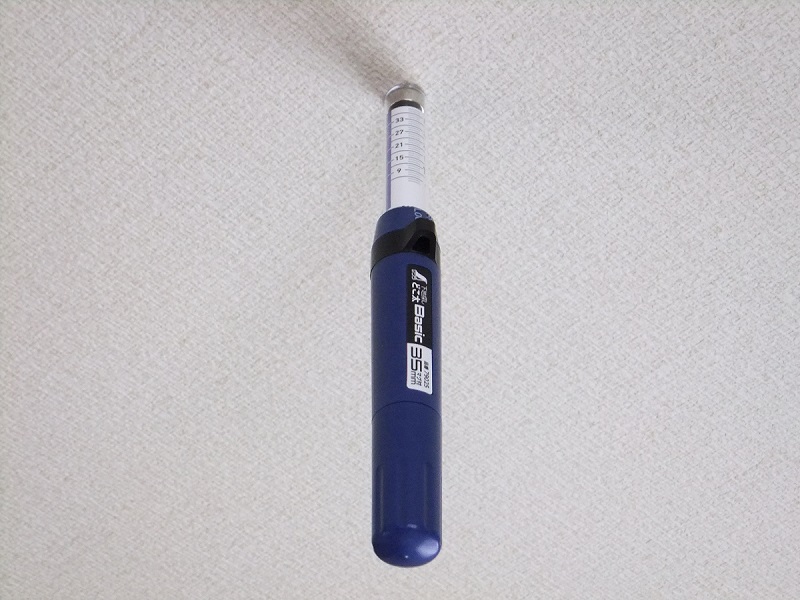

今回は下地探しにシンワ測定のどこ太(79025)を使用します。実際に天井や壁に針を刺して確認するタイプです。先端にマグネットが付いているので,天井裏に打たれているビスなども探知できます。

下地探しを天井に当ててみたところ,このようにマグネットが反応して天井にくっつきました。このことから,天井裏のこの位置に石膏ボードがビス止めされている,すなわちこの位置に下地が通っていることが推測できます。同じようにして他にマグネットが反応する位置を探していき,その位置から下地が通っている方向を推測します。

下地の方向を推測したら,実際に下地探しの針を天井に刺して確認します。確認してみたところ,予想通りの位置に下地が通っていることがわかったので,その下地に合わせてベースライトをビス止めします。

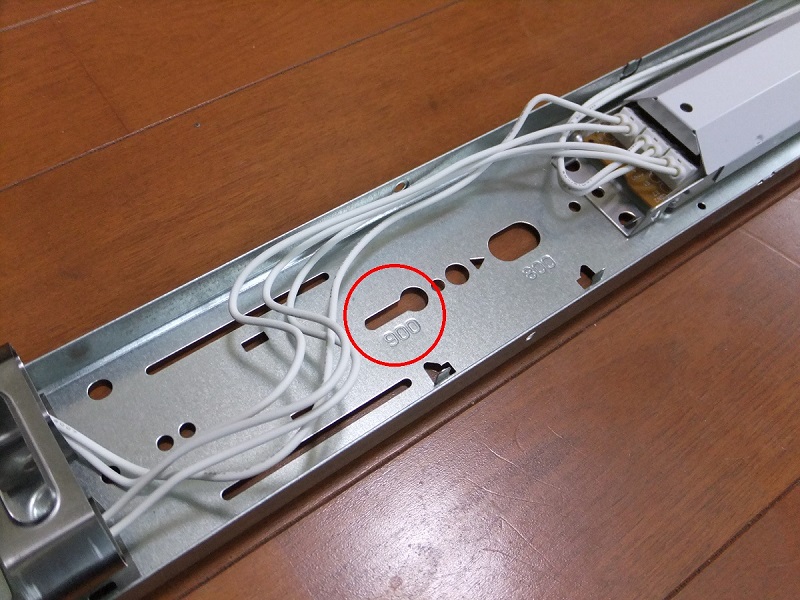

ベースライトの本体には穴がたくさん開いています。今回は“900”の印字がある穴にビスを打ちます。

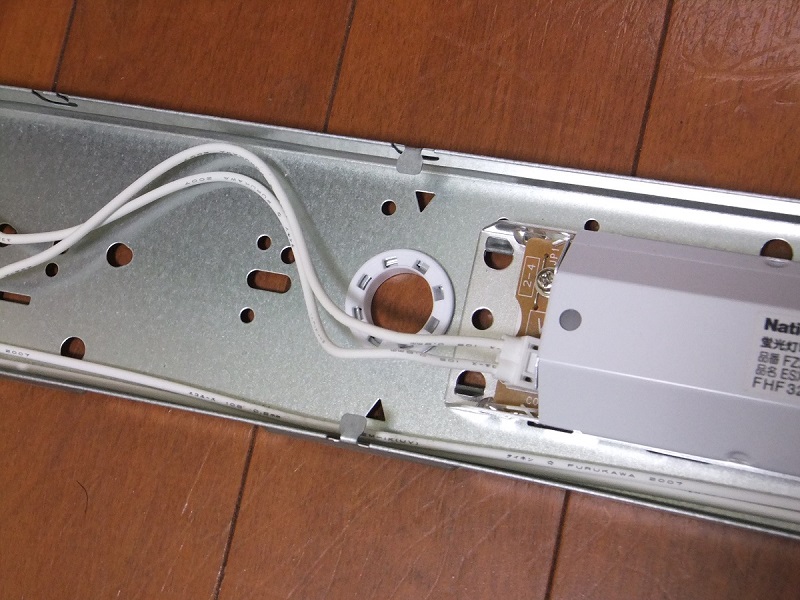

反対側にも同じように穴がたくさん開いています。こちらも“900”の穴にビスを打ちます。なお,こちらの穴はいわゆるダルマ穴の形になっているので,先にビスをある程度打ってその後にベースライト本体をビスの位置に合わせる,という方法を取ることもできます。

また,ベースライトの中央にはブッシングの付いた大きな穴が開いています。この部分に電線を通す形でベースライトをビス止めします。

取り付け途中の写真を撮れなかったのでいきなり取り付け後の写真ですが,無事に取り付けできました。コツとしては,ビス止めする位置にあらかじめ小さな穴を開けておくとビスをまっすぐに打ちやすくなります。また,前述したようにダルマ穴の位置に先にビスをある程度打っておくとベースライトの片側を仮固定できるので作業がやりやすくなります。ビスを下地に効かせる必要があるためビスを回すには結構な力が必要です。電動ドライバーがあれば楽ですが,うちにはなかったのでグリップの大きなドライバーを使って頑張って手動で回しました(ぇ

ちなみに片方は予定通り“900”の穴にビス止めできたのですが,もう片方は天井裏の石膏ボードのビスと干渉してしまったのかビスが途中までしか入らなかったので,代わりに内側にある別の穴にビス止めしました。このやり方でいいのかわかりませんがしっかり固定できたので良しとします(ぇ

ベースライトを固定できたので,次は端子台に電線を差し込みます。「電源」と書かれた側の穴に電線を奥までしっかりと差し込みます。この時「N」と書かれた側に白線を差し込むようにします。なお,アース線を差し込む穴もありますが,今回の場合は交流の対地電圧が150V以下(100V)であり,ベースライトを乾燥した場所(室内部屋)に施設するため,接地工事は省略可能です。そのためアース線の穴には何も差し込まずこのままにしておきます。

最後に反射板を取り付けます。反射板はソケットの部分に穴が開いているので,そこにソケットを通して天井に当て,ラッチを90度回してロックします。これでベースライトの一連の取り付け作業は完了です。いかにも業務用な感じの雰囲気が出ました。以前のシーリングライトの跡が天井に残っていますがどうしようもないのでこのままで行きます(ぇ

それでは蛍光灯を取り付けて点灯確認してみます。今回はPanasonicのFHF32EW38という蛍光灯を用意しました。色温度が3800Kとなっていて,白色(4200K)と温白色(3500K)の中間くらいに位置するPanasonic独自の光色ですが,2022年3月末で生産終了するとのことだったのでせっかくなので購入してみました(ぇ 価格はYahoo!ショッピングで743円×2本=1,486円でした。

蛍光灯を取り付けました。今回のベースライトのソケットはバネ式なので,片方のソケットに蛍光灯のピンを差し込んだらその方向に蛍光灯を少し押し付けながらもう片方のソケットにピンを差し込むという形で取り付けます。長さが約120cmあるので取り扱いには十分注意が必要です。

落としていたブレーカーを上げ,スイッチを入れました。無事点灯しました!以前のシーリングライト(FHD70)より結構明るくなりました。定格出力なので32W×2での点灯ですが,もし高出力の45W×2での点灯だったら明るすぎになっていたと思います。光色は色温度の通り白色と温白色の中間くらいな感じの絶妙な色合いです(ぇ

実はFHF32だけでなくTOSHIBAのメロウ5W FLR40S・EX-W/M/36-Hという蛍光灯も用意したのでこれも点灯させてみようと思います。現在販売されているメロウ5シリーズの中で光色が唯一3波長形白色となっている品種です。価格はYahoo!ショッピングで836円×2本=1,672円でした。

こちらも無事点灯しました。FHF32と比べると明るさは若干劣りますが,それでも以前のシーリングライトより明るいです。3波長形白色なので演色性とちょうどいい色合いが両立できているような印象です。また,FHF32より管径が太い(FHF32:25.5mm,FLR40S:32.5mm)ので光が柔らかい感じがします。

ということで,「自分の部屋の照明器具を蛍光灯ベースライトにしたい」という夢(?)が実現しました(ぇ 電気工事士の資格を取っておいて良かったなと思います。