2024年5月3日,リビングのエアコンのコンセントを交換しました。

※この記事では,場合によっては命に関わることもある電気工事を取り扱っています。記事の内容を真似して何らかの損害などが発生しても管理人は一切の責任を負いません。

今回交換するコンセント(National製)です。年数が経って少しくたびれてきたのでDIYで交換することにしました。うちのエアコンのコンセントはリビング以外の部屋だと一般的な100V 15A(穴が“||”の形)なのですが,リビングだけは100V 15A・20A兼用(穴が“〒”の形)になっています。

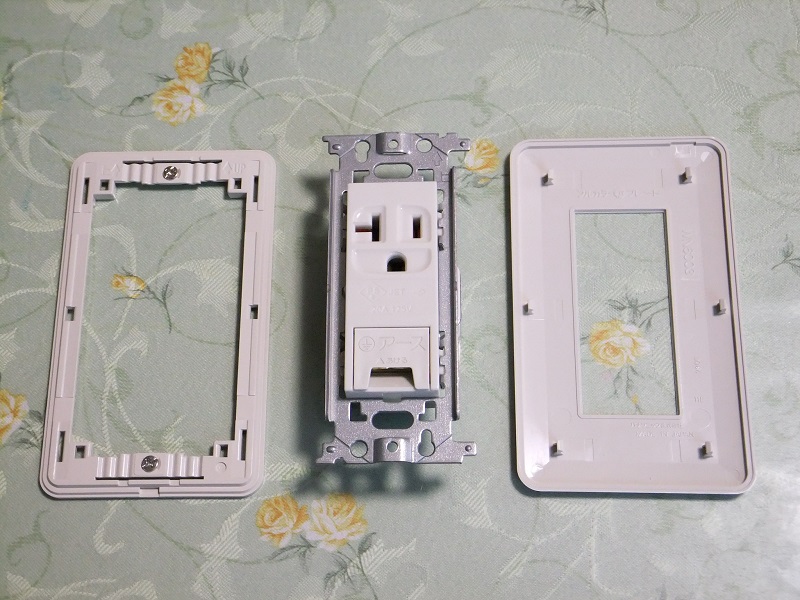

新しいコンセントとしてPanasonicのWNP1931MWPを用意しました。コンセント部分とプレート部分がセットになった製品です。ヨドバシ.comで当時838円で購入しましたが,現在は1,090円に値上がりしています。「なぜアースターミナル付のものにしたのか」と思った人もいるかもしれませんが,その理由については後述します。

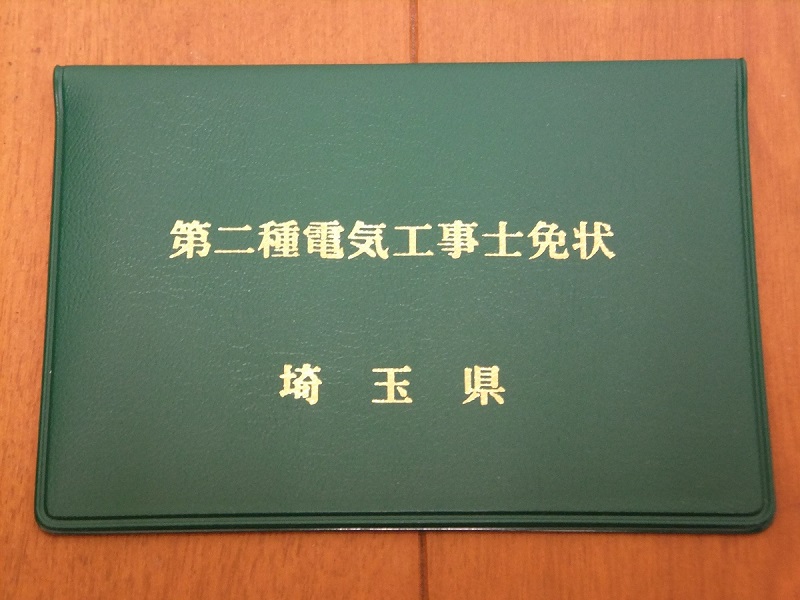

ここからは実際にコンセントの交換を行っていきますが,その前にまず重要な点を記しておきます。コンセントの交換には電気工事士の資格が必要です。資格を持っていない場合は必ず有資格者に作業を依頼してください。ただ,電気工事士の資格は第二種に関しては独学でも十分取得可能なので,興味のある人は自分で取ってみるのもありだと思います。自分も2021年夏に独学で取得しました。電気工事士試験の体験談などについて詳しくは第二種電気工事士試験に合格しましたをご覧ください。

まず,(汚い写真ですみませんが)屋内配線を直接いじることになるので,感電防止のため該当する部分のブレーカーを必ず落とします。落とさないままだと活線作業となるため感電の危険があります。

念のため,検電器やテスターなどを使って電圧が掛かっていないことを確認しておきます。ちなみに写真の検電器は日置電機の3480です。

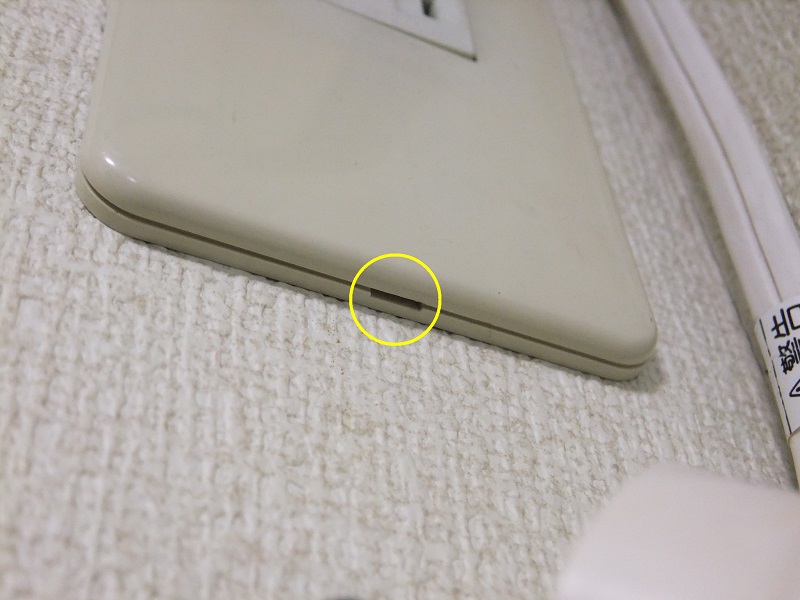

コンセントのプレートを外します。コンセントの下部に細長い溝があるので,そこにマイナスドライバーを差し込んで梃子の原理で外します。

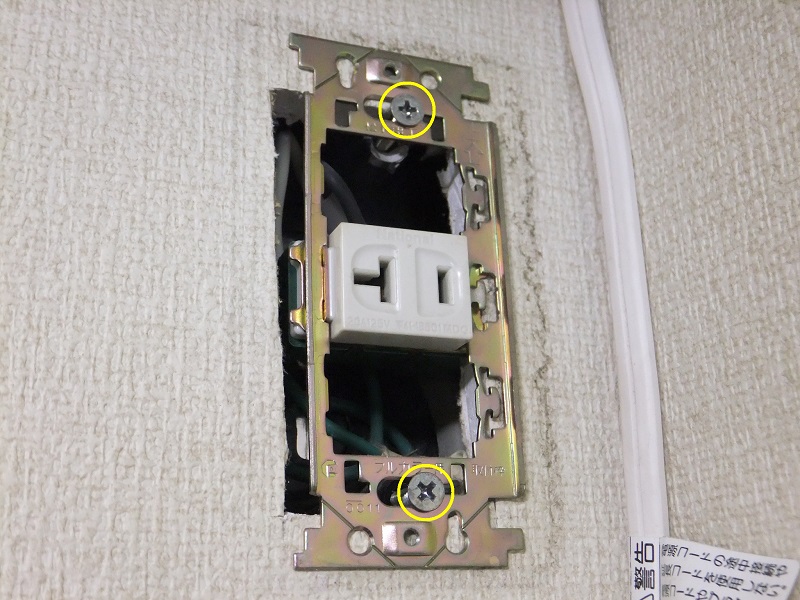

プレートが外れたら,プレート枠を固定している上下2か所のネジを外します。これでプレート枠が外れます。

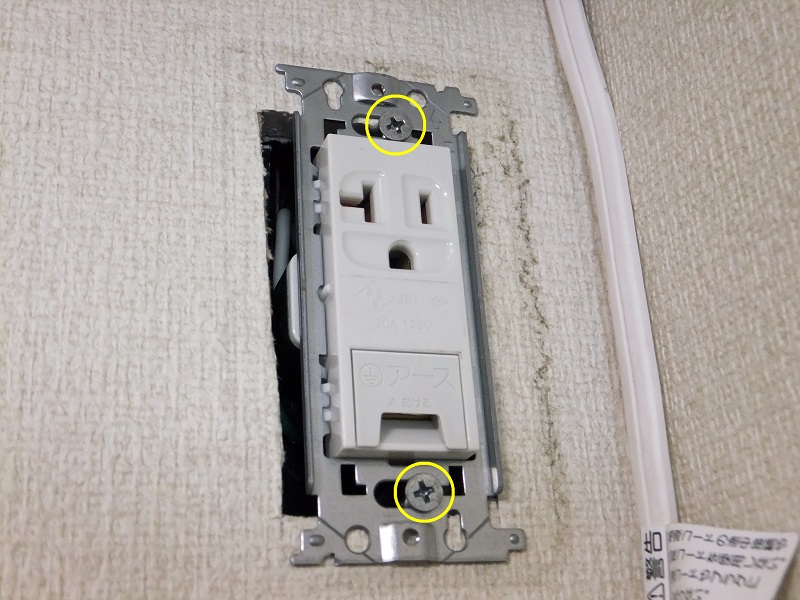

コンセント本体は壁の中に埋め込まれたボックスに上下2か所のネジで固定されているので,このネジを外します。外したネジは新しいコンセントの取り付け時に再利用します。

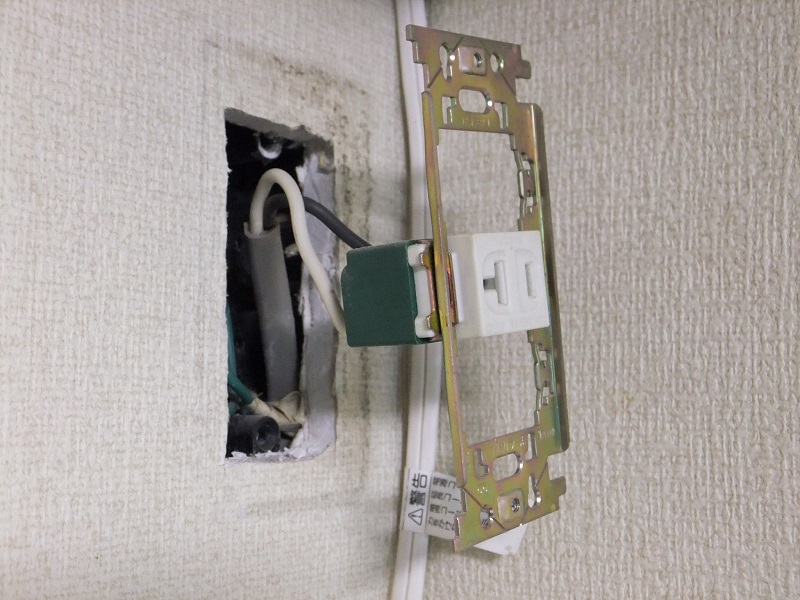

ここまで来るとコンセントが壁から外れ,手前に引き出せるようになります。

ボックスの中を見ると,アース線と思われる緑色の線が押し込まれていて使われていない状態になっています。今回アースターミナル付のコンセントを購入した理由がこれです。なぜこのような状態になっているのか,自分の勝手な推測ですが「もともとこのコンセントも他の部屋と同様に100V 15Aのタイプだったが,今の家に引っ越してくる時に前の家から持ってきたエアコンの電源プラグが100V 20A仕様で形状が異なるためそのままでは使えなかった。そこで急遽15A・20A兼用のコンセントに交換することにしたものの,何らかの事情でアースターミナル付のものが用意できなかった」と考えています。うちのスイッチやコンセントは基本的にTOSHIBA製で統一されているのですが,ここだけNational製になっているのもそれを裏付けている気がします。

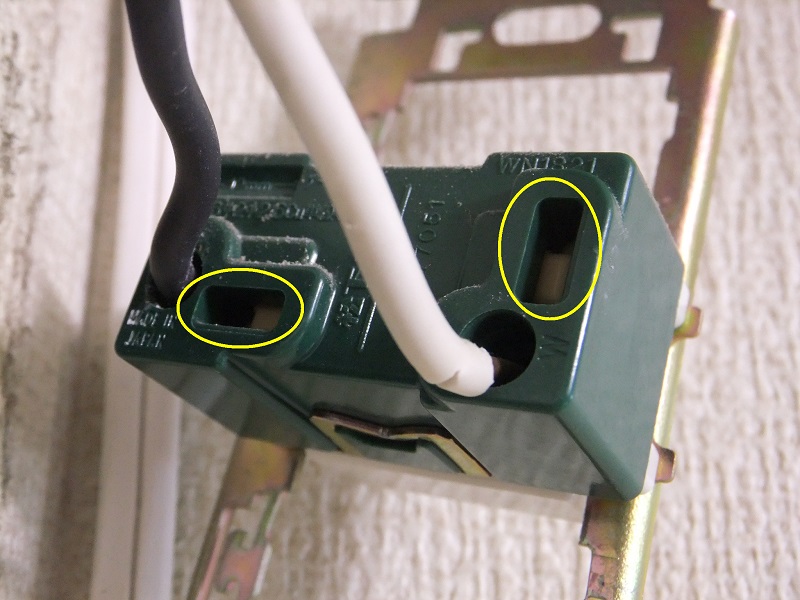

さて,作業を進めていきます。コンセントの裏面を見ると黒線と白線の2本の線が差し込まれています。細長い穴(電線はずし穴)にマイナスドライバーを差し込むと電線を抜くことができます。

ところで,白線をよく見ると差込穴から心線が露出していて心線被覆にも傷が入っています。やはり住宅の屋内配線はいい加減に行われているようです(ぇ

これで古いコンセントの取り外しは完了です。

新しいコンセントを用意します。まず,古いコンセントの時と同じ要領でプレートとプレート枠を外します。

新しいコンセントの裏面にどのくらい心線被覆を剥けばいいのか(ストリップゲージ)が表記されています。今回は「12mm」の表記があるのでその通りに心線被覆を剥いておきます。

黒線と白線は15mm近く剥かれていたので12mmになるように先端をカットしました。アース線は先端部分にテープが巻かれていて,剥がしてみたところ既に12mmほど剥かれていましたが,テープの粘着剤が残ってしまったのでカットして改めて12mm剥き直しました。ワイヤーストリッパーがあれば簡単に剥けますが,ない場合はニッパーなどで代用できます。自分はVESSELの3500E-1というワイヤーストリッパーを使用しています。

新しいコンセントに電線を差し込みます。この時,必ず「W」の印字がある右側に白線,印字がない左側に黒線を差し込むようにします。下の2つはアース線(緑線)の差込穴ですが,こちらは左右どちらに差し込んでもOKです。

全て差し込むとこんな感じです。どの電線も奥までしっかりと差し込めている(差込穴から心線が露出していない)ことを確認します。

電線が中で噛み込まれないように注意しながら,壁の中のボックスにコンセントをセットします。

古いコンセントを取り外す時に外したネジ2本を使って新しいコンセントを固定します。壁に開いている穴がボックスの位置より少し左にずれているようで,コンセントの位置が穴に対して少し右に寄っていますが,この後のプレートの取り付けで隠れるので問題ありません。

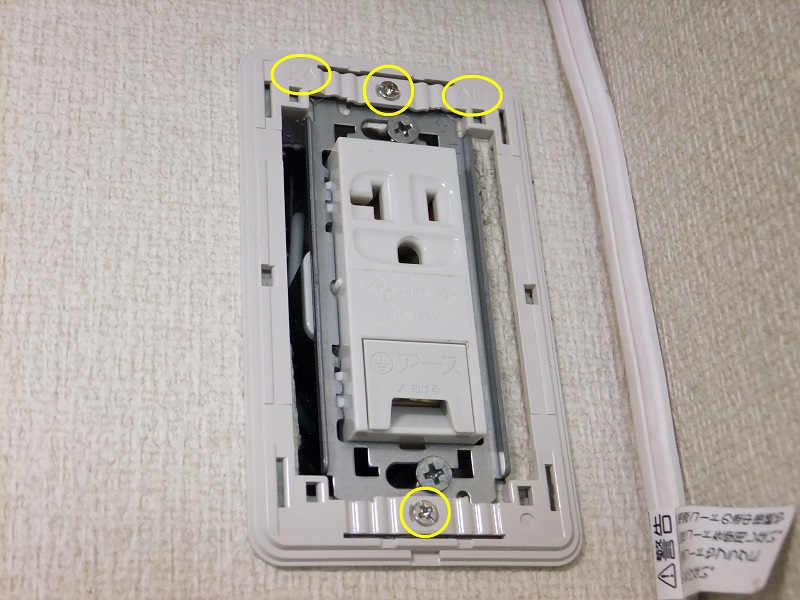

プレート枠を取り付けます。「上↑」や「↑UP」の印字が上側に来る向きで,上下2か所のネジで固定します。

さらにプレートを取り付けます。ここは嵌め込むだけです。これでコンセントの取り付けが完了したので,落としていたブレーカーを上げて確認してみます。

コンセントの穴に検電器を差し込み,右側の穴のみに検電器が反応することを確認します。100Vコンセントは左側の穴が接地側(0V),右側の穴が非接地側(100V)なので,右側のみに反応するのが正常です。

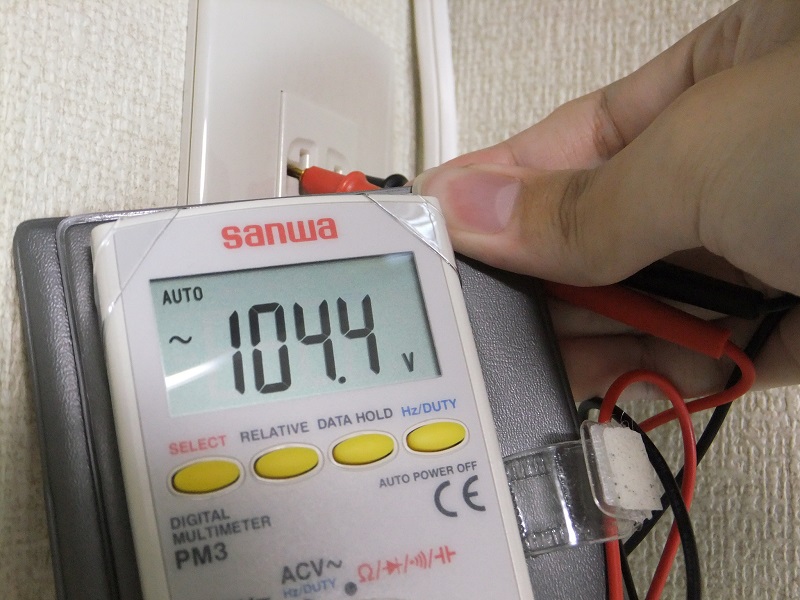

次に,コンセントの穴にテスターを当て,約100Vの電圧が出ているかどうかを確認します。電気事業法では100V電源の電圧範囲は95V~107Vと定められているので,この範囲の値が出ていればOKです。大抵の場合100Vより少し高い電圧が出ますが,周りで電気をたくさん使っているような時は100Vを下回ることもあります。ちなみに写真のテスターは三和電気計器のPM3です。

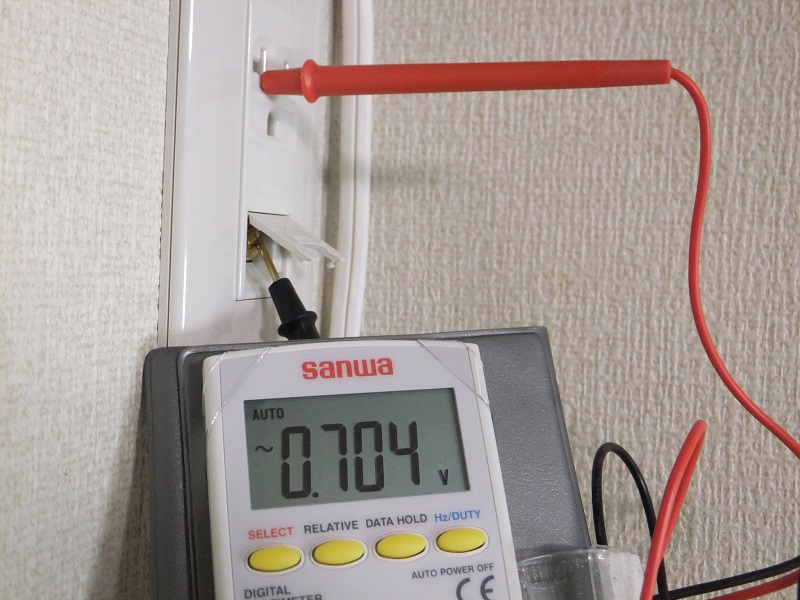

最後に,アースが機能しているかどうかを簡易的な方法で確認します。まずテスターをコンセントの左側の穴とアース端子に当て,値が約0Vであることを確認します(ぴったり0Vにはなりませんが問題ありません)。

今度はテスターをコンセントの右側の穴とアース端子に当て,値が約100Vになっていれば,とりあえずアースは機能しています。ただしこれはあくまで簡易的な方法であり,本来は接地抵抗計という装置で測定する必要があるのですが,接地抵抗計は高価で測定方法も特殊であること,またこのエアコンからはもともとアース線が出ていなかったので今回はこれでOKとします。

エアコンも正常に動作しました。余談ですが,このエアコンはTOSHIBAのRAS-281EDRという機種で,消費電力をリアルタイムで表示できる機能があってとても便利なのですが,フィルター自動掃除機能付きで内部構造が複雑なため業者のクリーニング料金が高くなるのが難点です。今後エアコンを買う時は自動掃除機能なしの機種を買うことを誓いました(ぇ