2024年12月1日,DIYで門灯の蛍光灯器具をLED器具に交換しました。

※この記事では,場合によっては命に関わることもある電気工事を取り扱っています。記事の内容を真似して何らかの損害などが発生しても管理人は一切の責任を負いません。

取り替える前の写真です。門灯の蛍光灯が切れましたでも紹介したNationalのCTL12101B(HH5230/HW6870)という門灯です。この時に交換した蛍光灯はまだ切れていないのですが,器具自体が使用開始から既に24年近く経過していてさすがに劣化が心配になってきたので,DIYで器具ごとLEDに交換することにしました。なお,今回の記事は写真の一部にぼかし処理を入れてあります。

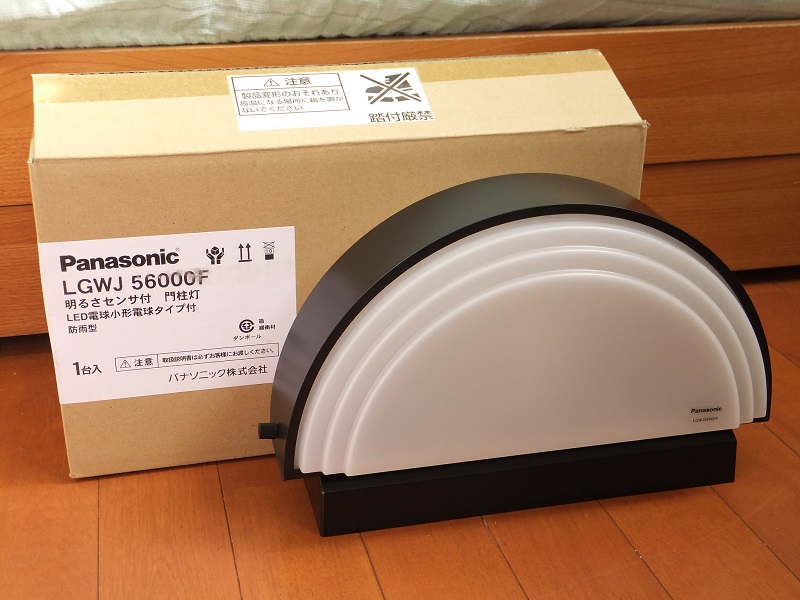

新しいLED器具はPanasonicのLGWJ56000Fです。Yahoo!ショッピングでいろいろとキャンペーンをやっている時に購入したので実質9,800円くらいで入手できました。Panasonicの横長型の門灯はいくつか種類がありますが,カタログを見ると横長型の中ではこの製品が一番明るいようです。

E17口金の40形相当のLED電球を使用するタイプなので,光色を変えたい時や,LED電球が故障した場合でもLED電球だけの交換で対応できます。付属のLED電球はPanasonicのLDA5L-D-G-E17/S/Z4(プレミアX電球色)です。また,明るさセンサが付いていて,周囲が明るい時は消灯します。

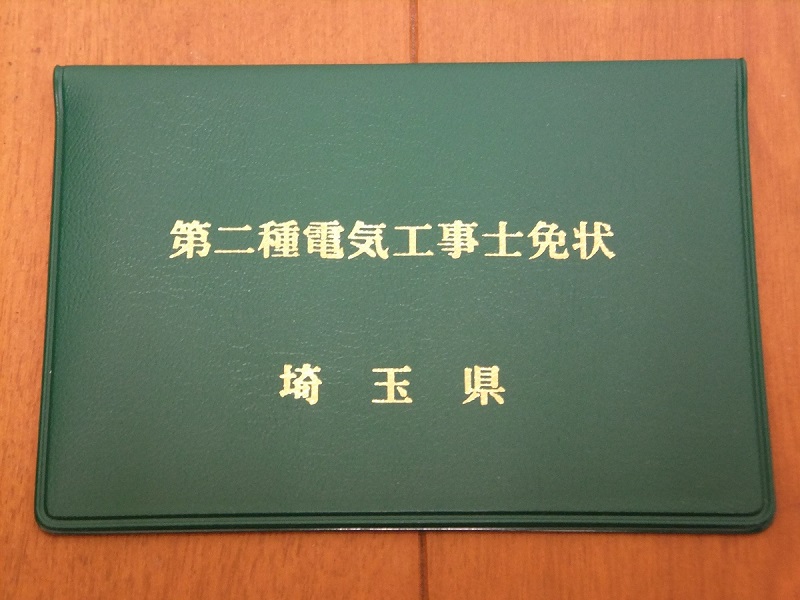

ここからは実際に器具の交換を行っていきますが,その前にまず重要な点を記しておきます。今回の記事で行っている作業の中には電気の配線をいじる工程がありますが,それを行うには電気工事士の資格が必要です。資格を持っていない場合は必ず有資格者に作業を依頼してください。ただ,電気工事士の資格は第二種に関しては独学でも十分取得可能なので,興味のある人は自分で取ってみるのもありだと思います。自分も2021年夏に独学で取得しました。電気工事士試験の体験談などについて詳しくは第二種電気工事士試験に合格しましたをご覧ください。

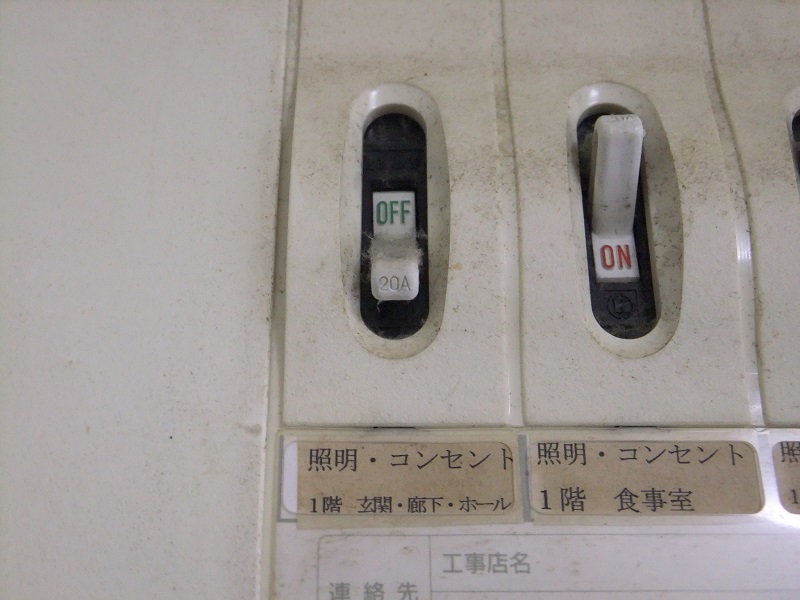

まず,(汚い写真ですみませんが)配線を直接いじることになるので,感電防止のため該当する部分のブレーカーを落とします(屋内配線が正しくなされていれば照明のスイッチさえ切っておけば一応感電はしないはずですが,念のため落としておきます)。

器具のカバーを外します。このようなネジが反対側と合わせて10本あるので,ドライバーで回して外します。これまでの何度かの交換で中央の大きなネジの穴が潰れてきていて回しにくくなってしまっています(ぇ

カバーが外れたら,蛍光灯を90°回転させて外します。そして,反射板を横にずらして外します。

ちなみにこの蛍光灯(HITACHI きらりUVプレミアム FL10ENK-PL),2019年10月30日に交換してから5年以上経っていますが今も切れていません。1日に少なくとも10時間は点灯しているので総点灯時間は約18,250時間以上となり,定格寿命の7,000時間の2.5倍以上も持っています。今まで使ってきた門灯の蛍光灯でここまで長く持ったものは記憶にありません。

反射板を外しました。

端子台に2本の電線が差し込まれています。細長い穴にマイナスドライバーを差し込みながら電線を抜きます。

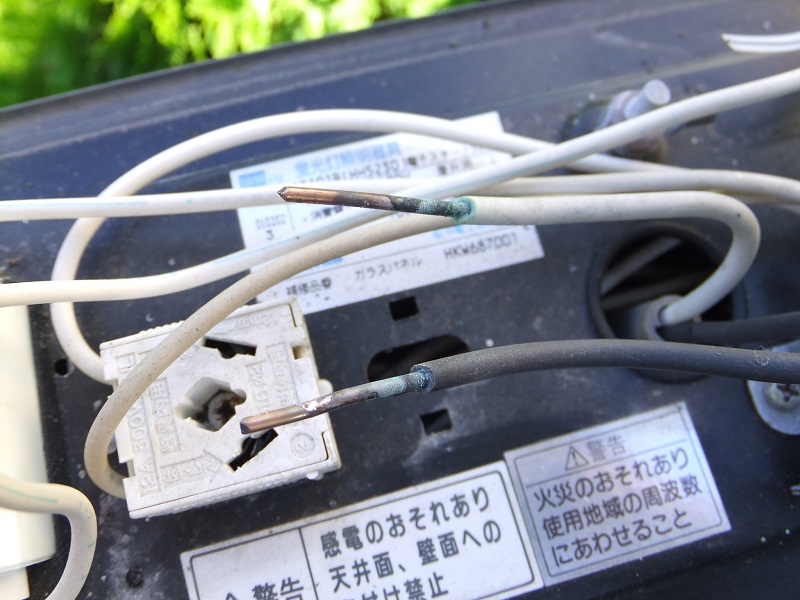

湿気の影響なのか電線に緑青が発生してしまっています。後で切り落とします。それにしても心線被覆のストリップが長すぎです。端子台は12mm指定なのに20mmくらい剥かれていて,端子台の外側まで心線が露出していました。緑青が発生したのもこれが原因のような気がします。やはり住宅の電気配線はいい加減に行われているようです(ぇ

次は器具の下部にあるネジ(反対側と合わせて2本)を外し,器具本体を上に持ち上げて取り外します。

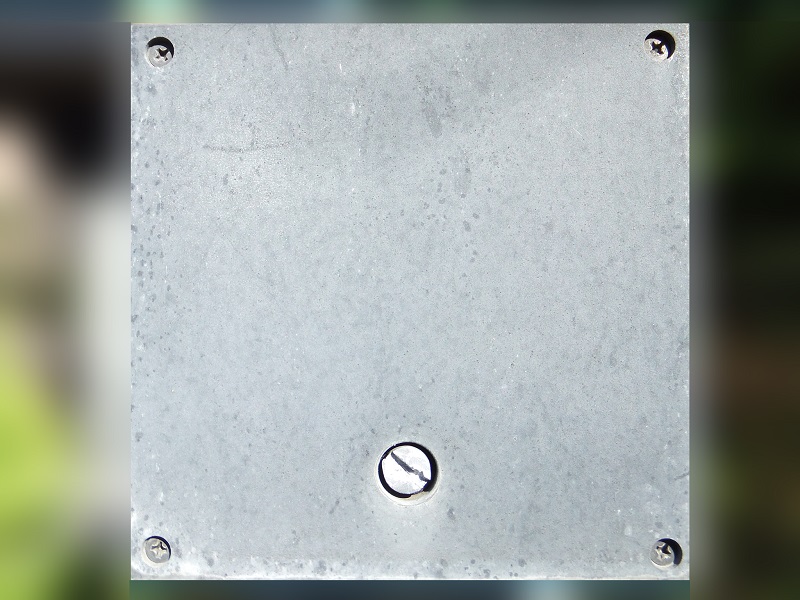

残りは取付金具のみです。2本の木ネジで固定されているので外します。24年近く触ってこなかった箇所なのでかなり汚いです(ぇ

これで器具が完全に外れました。木ネジが錆び付いていないか心配でしたが大丈夫でした。

新しい器具の取付金具を2本の木ネジで取り付けます。前の器具とネジ穴の位置が同じなので簡単に取り付けできました。新しい器具にも木ネジ2本が付属していましたが,元々の木ネジに特に劣化は見られなかったのでそのまま再利用しました。

次に器具本体を取り付けますが,器具には既にカバーが取り付けられた状態になっているので,先にカバーを取り外します。左右にある2本のツマミネジを外し,カバーを上に持ち上げることで取り外せます。

取付金具の上に器具本体を被せ,器具に付属している2本のネジ(木ネジとは別のネジです)で固定します。この時,器具の片側に付いている明るさセンサの方向にも注意します。前の器具と同じ左側にセンサが来るように取り付けました。

次は端子台に電線を差し込みます……が,ここでトラブル発生です。電線の長さが足りなくて端子台まで届かないことが判明しました。どうにかして電線を延長しないと差し込めません。

電線を延長(接続)するには大きく2つの方法があります。1つはリングスリーブと呼ばれる部品で接続する方法ですが,専用の圧着工具を使って圧着し,適切な絶縁処理を行う必要があるため面倒です。もう1つは差込形コネクタ(写真はWAGOのワンタッチコネクタ WFR-2)で接続する方法ですが,このコネクタは屋内での使用を前提としているため,今回のような屋外ではそのままでは使えません。何とかならないか色々と調べてみると,ワンタッチコネクタと防水ケースを組み合わせたEASY-PROTECTという製品がヒットしました。これなら屋外でも使えるようです。

ということで「EASY-PROTECT 222」を取り寄せてみました。Yahoo!ショッピングで実質約2,400円で入手しました。いくつか種類がありますが,今回は電線2本をそれぞれ接続して延長する必要があるので,2本接続タイプのコネクタを2つ収めることができる「222」を選びました。コネクタも必要な分だけ付属しています。

なお,製品が届くまでの間も門灯を使えるようにする必要があったので,とりあえず天気予報を確認してしばらく雨は降らなそうということで暫定的に手持ちのワンタッチコネクタのみを使って接続しました(前述したように屋内使用前提なのでお勧めしません)。

後日(12月7日),作業再開です。延長用の電線として,今回は手持ちのVVF 1.6mm 2心線から取り出したIV線を用意しました。端子台のストリップゲージは12mmとなっているのでその通りに心線被覆を剥き,電線を奥まで差し込みます。この時,「N」の印字がある穴に白線を差し込むようにします(写真だと「N」の印字が見にくいですが,端子台の側面にあります)。

次はコネクタの接続です。コネクタのストリップゲージは11mmとなっているのでその通りに心線被覆を剥きます。そして,コネクタのレバーを上げて電線を奥まで差し込み,レバーを下げます。これで電線同士が接続されます。また,この器具には接地端子ネジも付いています。本来ならアース接続(接地工事)もするべきなのですが,前の器具でも接地工事はされていなかったのでこのままにしておきます。

EASY-PROTECTのケースの中にコネクタを入れ,側面の爪が引っ掛かるまでケースを閉じます。ケースの内部にはポリウレタンレジンが封入されていて,これで挟み込むことにより防水・防湿を実現しているようです。

落としていたブレーカーを上げ,点灯確認してみます。スイッチを入れても周囲が明るいと点灯しないので明るさセンサ部を手で覆います。

写真だと分かりにくいですが,無事点灯しました。

最後にカバーを上から被せ,2本のツマミネジで固定します。これで門灯の交換は完了です。

夜の点灯確認です。問題なく点灯しています。電球色なので温かみのある色です。前の器具と比較すると上方向にもより光が広がるようになり,明るくなったように感じます。

オンピカスイッチのパイロットランプも確認してみたところ,点灯が前より暗くなっていることに気づきました。LED化によって消費電力が下がり,パイロットランプに流れる電流が小さくなったためのようです。調べてみると小さな消費電力でも明るく光る(定格電流が小さい)オンピカスイッチもあるようですが,スイッチとしては問題なく機能するのでこのまま使うことにします。

交換で不要になった器具ですが,そのまま処分するのは惜しいのでどんな部品が使われているのか見てみることにしました。

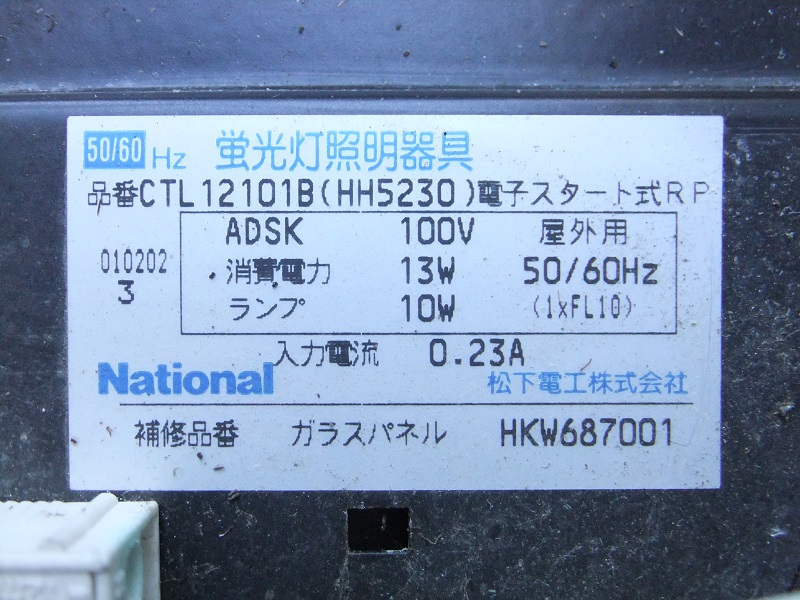

器具のステッカーです。2001年から約24年間,故障もなく毎日点灯してくれました。

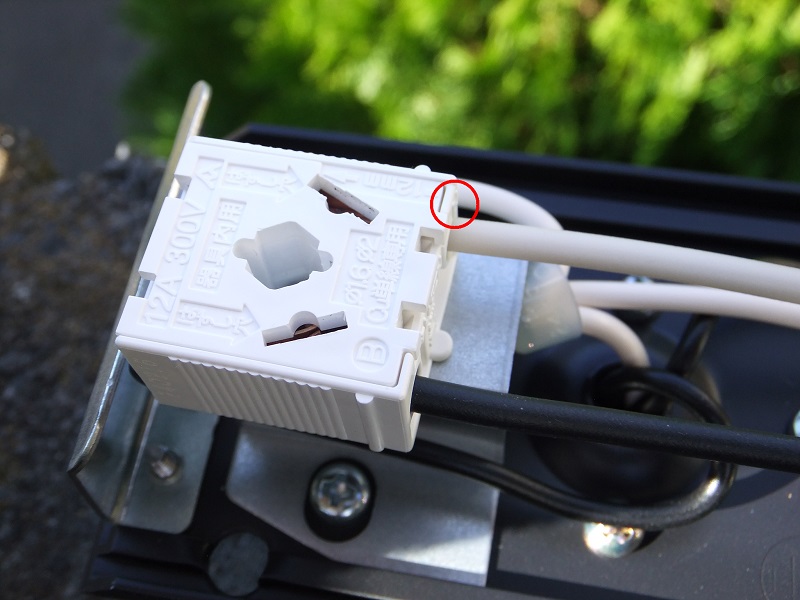

ソケットです。蛍光灯を上から差し込んで90°回転させて取り付けるタイプです。

電子スタータ(HKES1021)です。市販されている電子点灯管と同じ役割をします。

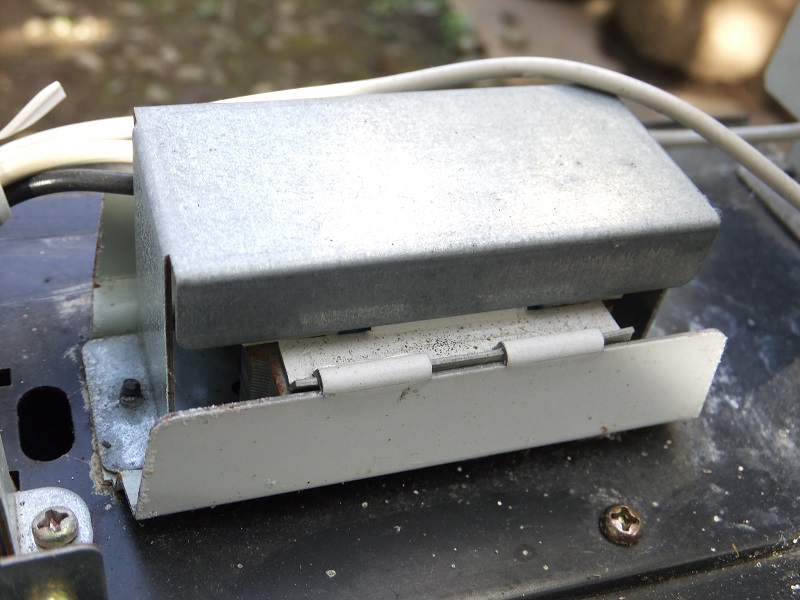

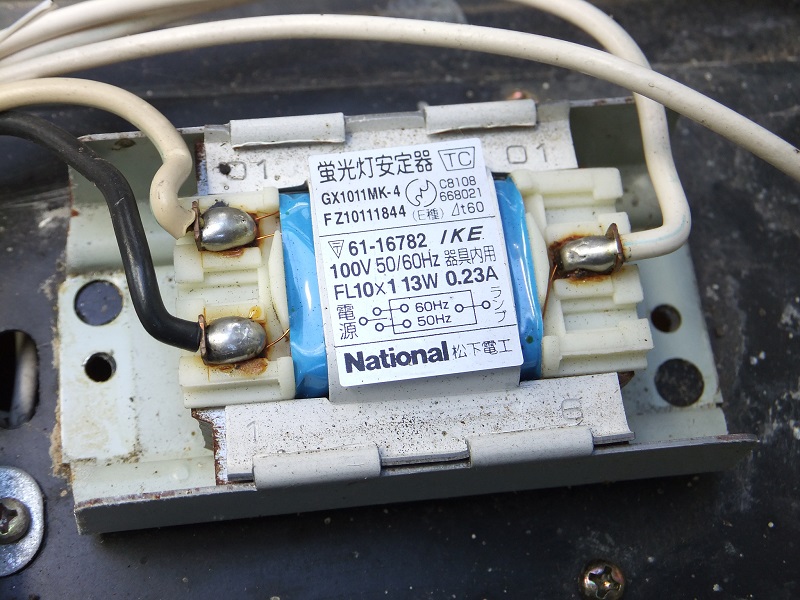

安定器です。金属製のカバーで覆われています。

カバーを取り外してみました。品番はFZ10111844(GX1011MK-4)で50Hz/60Hz両対応となっています。左側から出ている黒線が50Hz用,白線が60Hz用で,この器具ではその先にある切り替えスイッチで50Hz/60Hzを切り替えられる仕組みです。安定器自体は特に防水タイプが使われているわけではないようです。

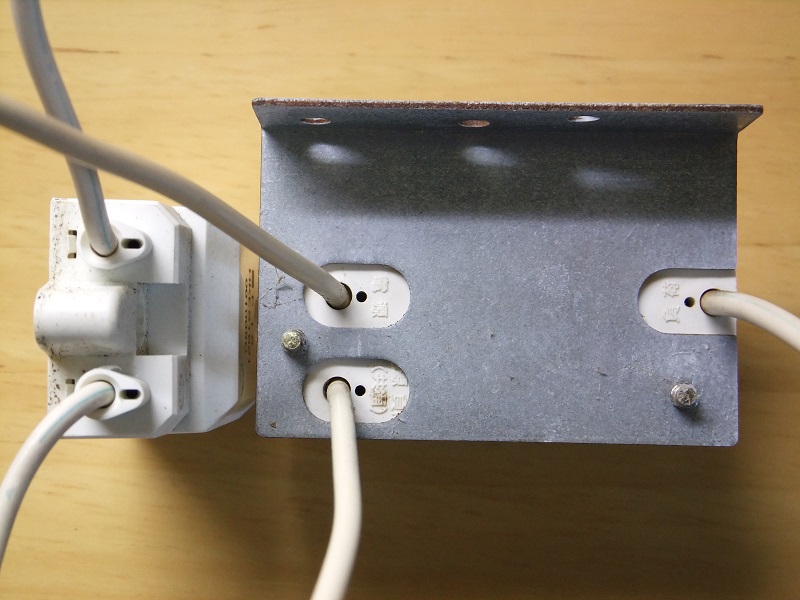

切り替えスイッチはこんな感じです。

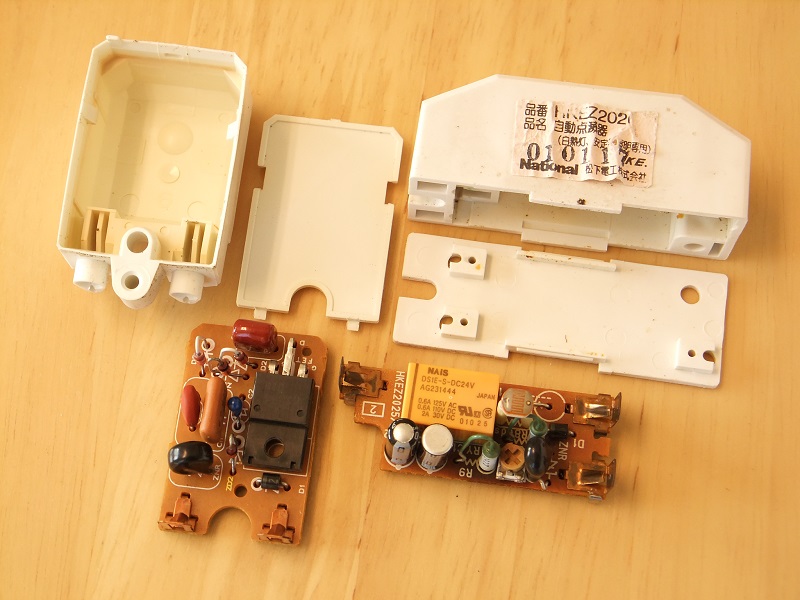

明るさセンサ(自動点滅器)です。品番が消えかかっていますがHKEZ2026と思われます。

フォトレジスタ(CdSセル)で明るさを検知しているようです。新しい器具の明るさセンサも同じ仕組みを使っていると思われます。

電子スタータと自動点滅器は個人的に興味があったので配線をカットして部品取りしておきました。その他は使い道がなさそうなので処分したいと思います。

後日,電子スタータと自動点滅器を分解してみました。電線は近くの小さな穴に細い針金を差し込むことで抜くことができます。自動点滅器に付いている金具は2つのネジを外せば取り外せます。

カバーは爪で引っ掛けてあるだけだったので簡単に外れました。

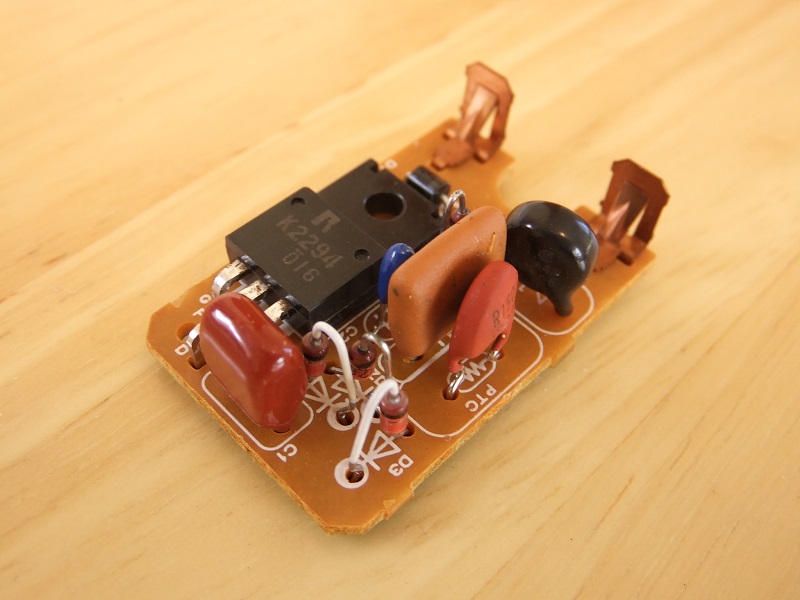

電子スタータの基板です。MOSFETやダイオード,セラミックコンデンサなどが実装されています。

電子部品にはあまり詳しくないのですが,電解コンデンサが使われていないので長く使えそうな設計です。

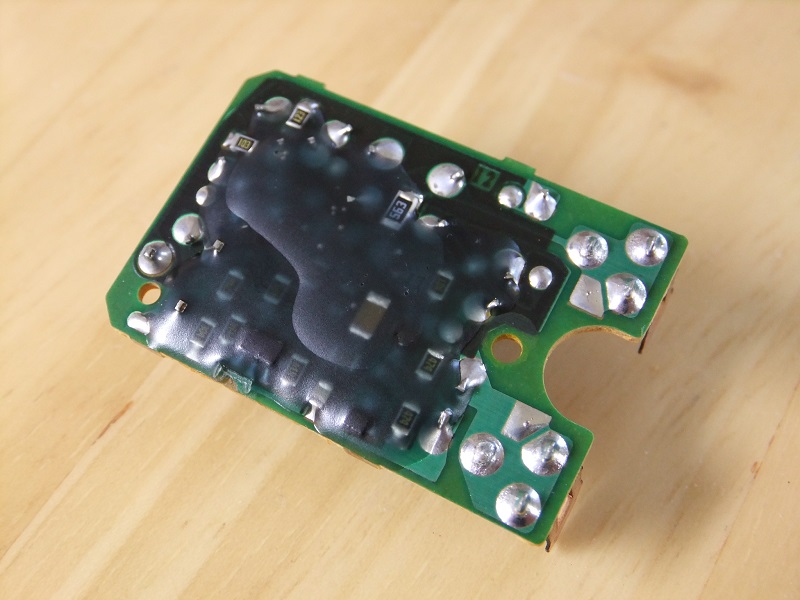

基板の半田面は防水のためか樹脂のようなもので固められていました。

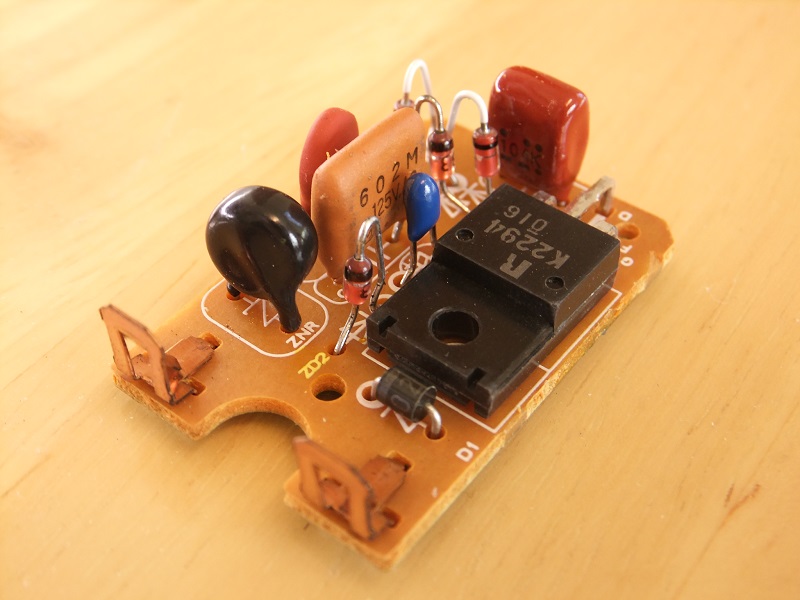

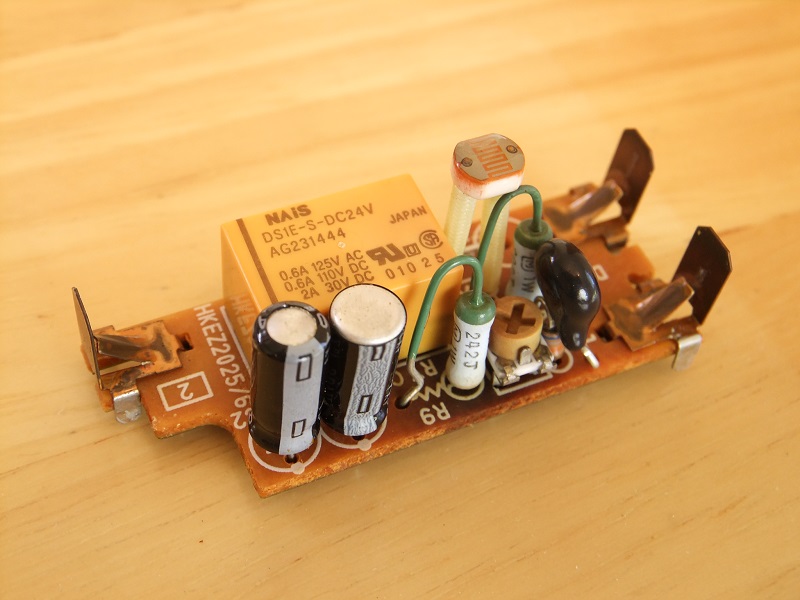

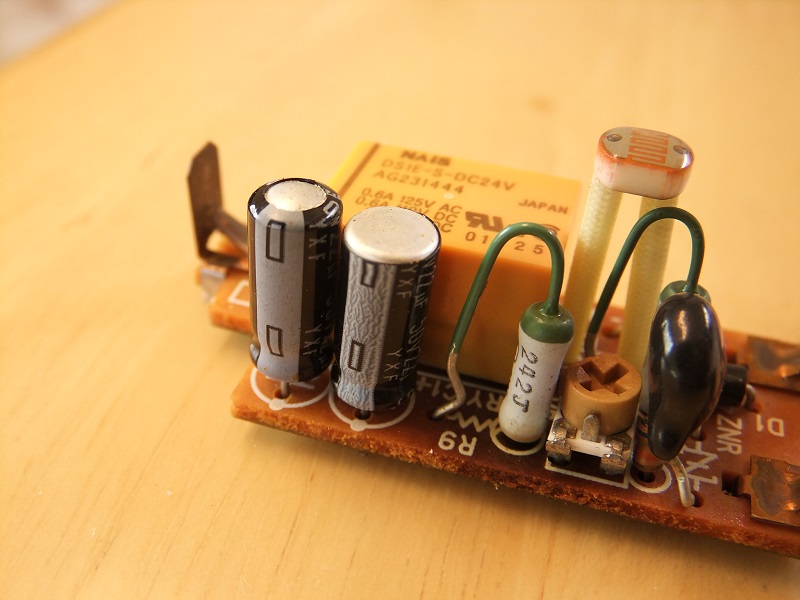

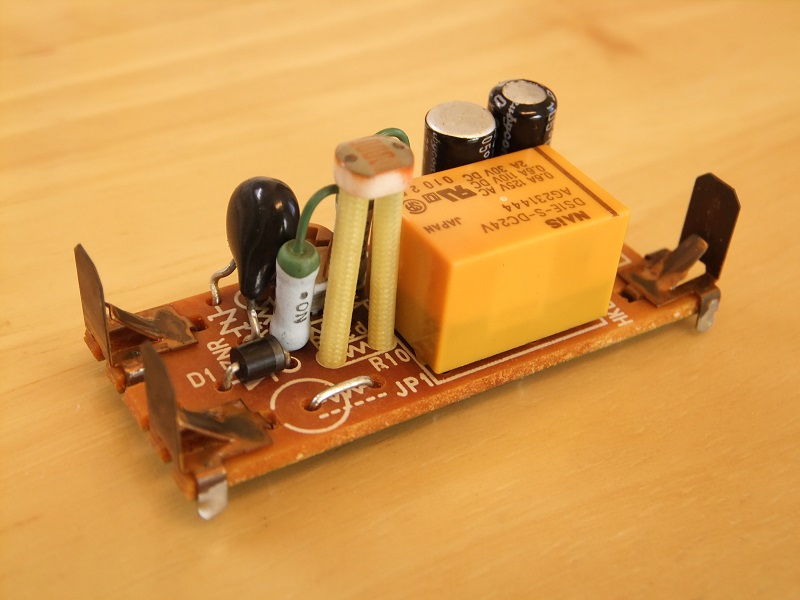

自動点滅器の基板です。リレーやCdSセル,電解コンデンサなどが実装されています。

電解コンデンサ(Rubycon YXF)が膨張していました。自動点滅器の動作にはまだ異常はなかったのですが,既に寿命を迎えていたようです。

CdSセルは足が長いのでカバーが被せられています。

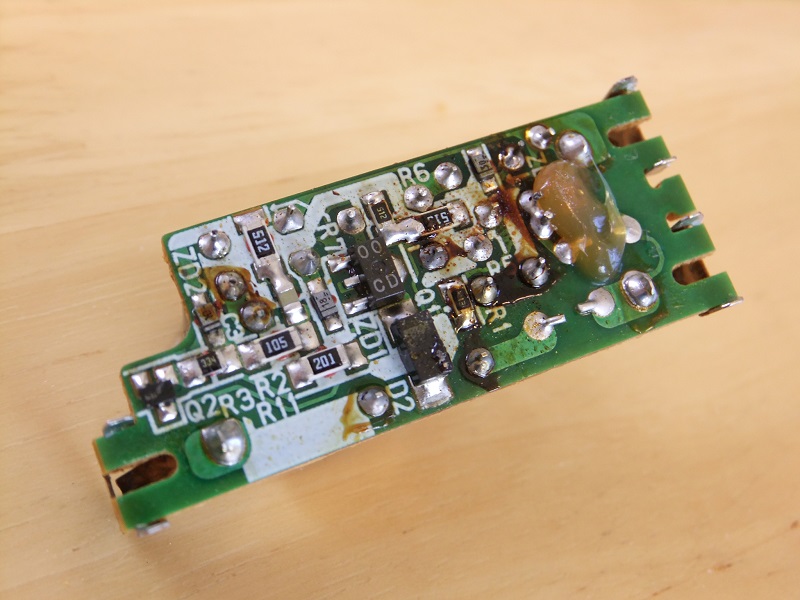

基板の半田面は全体的に汚れていました。コンデンサの液漏れ跡かと思いましたが,コンデンサから漏れたような形跡は見られないので正体不明です。