いよいよ組み上がったPCに電源を入れ,BIOSの確認・設定を行います。

※この先,ディスプレイを写した写真はすべてカメラ直撮りのため,環境によっては見にくいかもしれません。ご了承ください。

ディスプレイの電源を入れたら,いよいよケースの電源ボタンを押し,PCの電源を入れます。

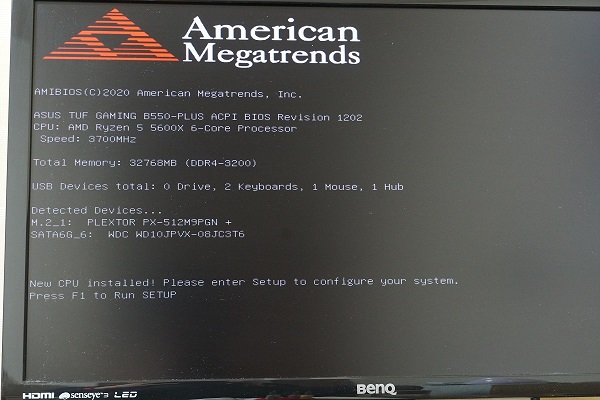

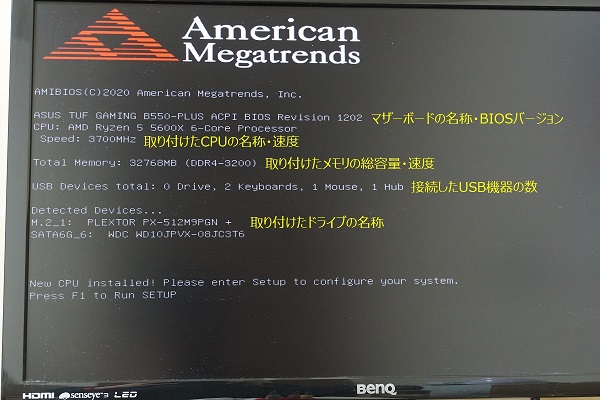

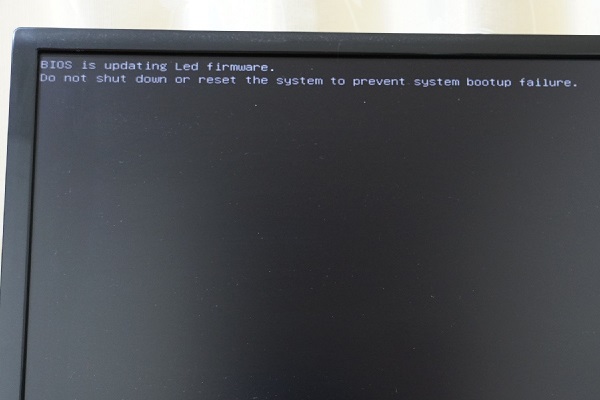

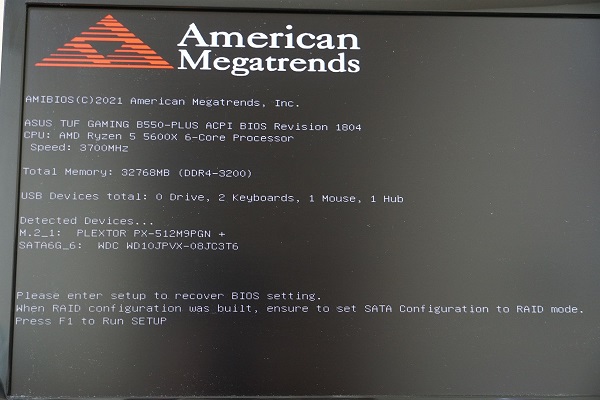

しばらくすると,1枚目写真のようなBIOSの起動画面が表示された後,2枚目写真のような画面が表示されます(表示される画面はマザーボードによって異なります)。なお,ディスプレイを2枚以上接続している場合,BIOS関係の画面はすべてメインディスプレイにのみ表示されます。

この画面には取り付けた各パーツの情報が表示されているので,自分で取り付けたものと一致しているか確認します。今回は「USB Devices total」のところで「2 Keyboards」や「1 Hub」となっていますが,これはおそらくマウス(Logicool M705t)のレシーバーが無線キーボードとの接続にも対応していることが原因なので,特に問題はありません。

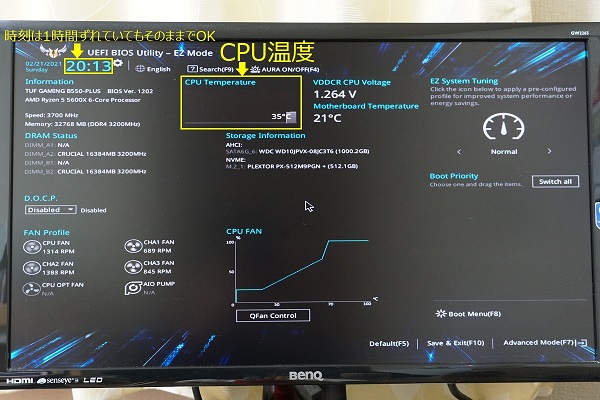

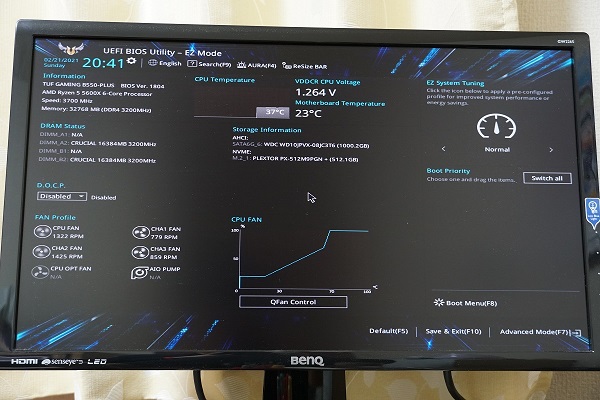

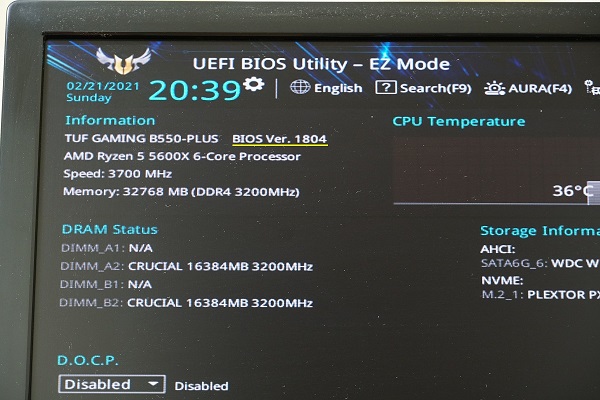

一通り確認できたら,キーボードの「F1」キーを押します。するとBIOSの設定画面が表示されます。「CPU Temperature」にCPUの温度が表示されているので,これが(一つの目安として)50℃未満であることを確認します。50℃以上だった場合は,CPUクーラーがうまく取り付けられていない可能性があるため,CPUクーラーの取り付け直しを行ってください。また,左上に表示されている時刻は,現在の時刻から1時間遅れていることがあります。これは多くのマザーボードが台湾メーカー製で日本と1時間の時差があることが原因です。この時点で時刻を修正することもできますが,後にOSをインストールしてネットワークに接続した際に自動的に修正されるので,そのままでOKです。

同時に,CPUファンやケースファンがすべて正常に回転しているか確認します。

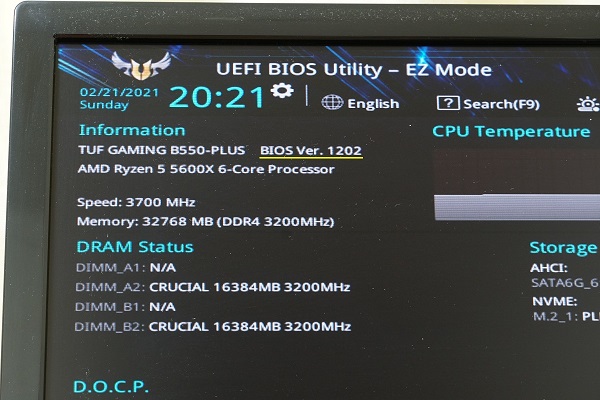

BIOSの設定画面を見ると,「BIOS Ver.1202」の表記があります。ここで,ASUSのサイトを確認すると,2021年2月21日時点で最新の正式版バージョンとして「1804」がリリースされていました。Zen3対応BIOSはまだ発展途上なので,新しいバージョンのBIOSに更新することで安定性の向上が期待できます。したがって今回はBIOSのバージョンをこの「1804」にアップデートすることにしました。なお,「ベータバージョン」が最新になっていることがありますが,これはその名の通りベータ版で安定性などの面で劣る可能性があるため,ベータバージョンに更新するのはあまりお勧めしません。

BIOSのアップデートにはいくつかの方法がありますが,今回は最も簡単な「BIOS Flashback」を使用します。まず,別のPCで先ほどのASUSのサイトにアクセスし,BIOSファイルの入ったZIPファイルをダウンロードして展開します。展開したフォルダの中にある「BIOSRenamer.exe」を実行した後,手持ちの適当なUSBメモリを別PCに挿入し,「TGB550PS.CAP」をUSBメモリのルートディレクトリ(最も上の階層)にコピーしておきます。

別PCからUSBメモリを抜き,自作PCの背面のBIOS Flashbackに対応したUSBポート(2枚目写真参照)にUSBメモリを挿入したら,ケースの電源ボタンを押して自作PCの電源を切ります(電源ボタンを長押しする必要はなく,軽く押しただけで電源が切れます)。そして,背面の「BIOS FLBK」ボタンを3秒程度長押しします。

するとボタンの近くのLEDが点滅してBIOSのアップデートが始まるので,数分待ちます。LEDの点滅が止まって消灯したらBIOSのアップデートは完了です。

LEDが消灯したら,再びケースの電源ボタンを押してPCの電源を入れます。しばらくすると1枚目写真のような画面が表示された後,2枚目写真のような画面が表示されるので,キーボードの「F1」キーを押します。すると3枚目写真のようなBIOSの設定画面が表示されます。

BIOSの設定画面を見ると,「BIOS Ver.1804」と表記されており,BIOSが正常にアップデートされたことが確認できます。

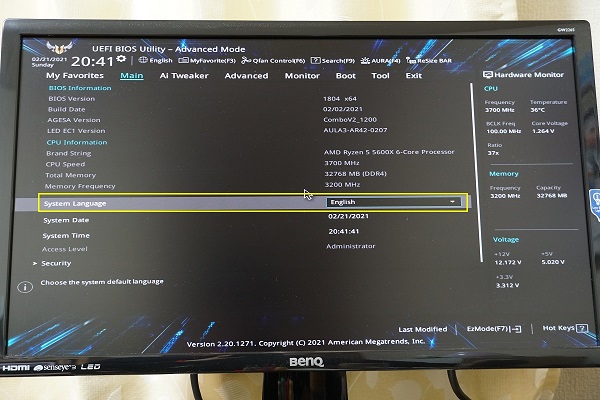

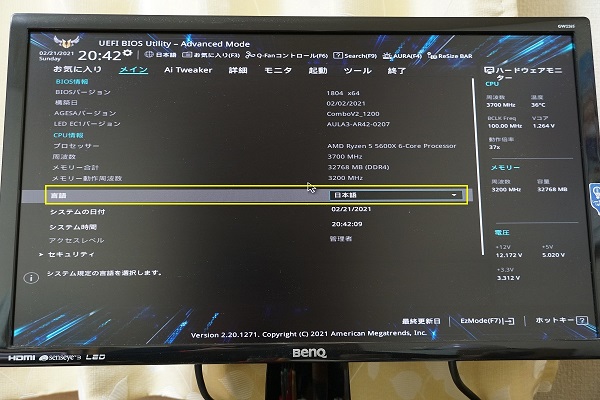

ここからはBIOSの設定を変更していきます。先ほどの画面でキーボードの「F7」キーを押すと,Advanced Modeに移動します。まず,操作しやすくするためBIOSの表示言語を日本語に変更します。「System Language」を選択して「Enter」を押し,「日本語」を選択して「Enter」を押します。これで日本語表示になります(すべてが日本語化されるわけではありません)。

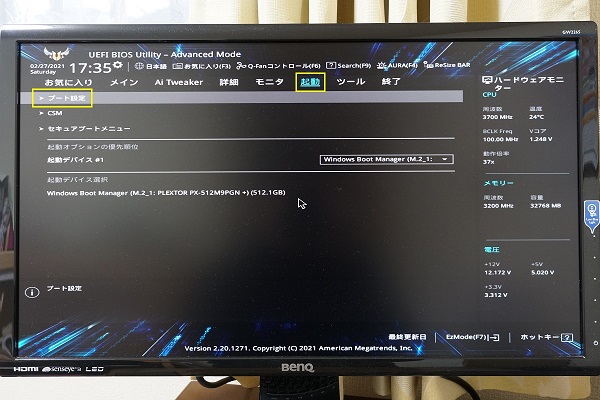

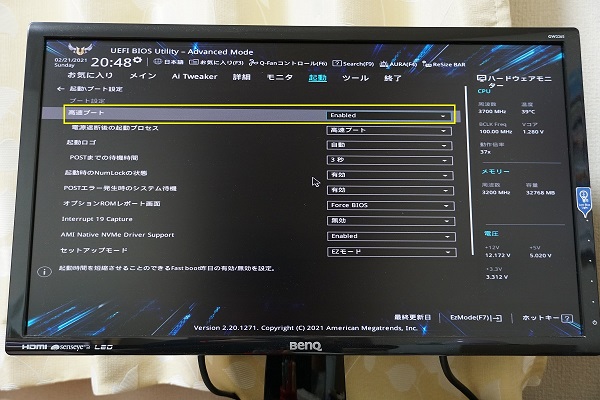

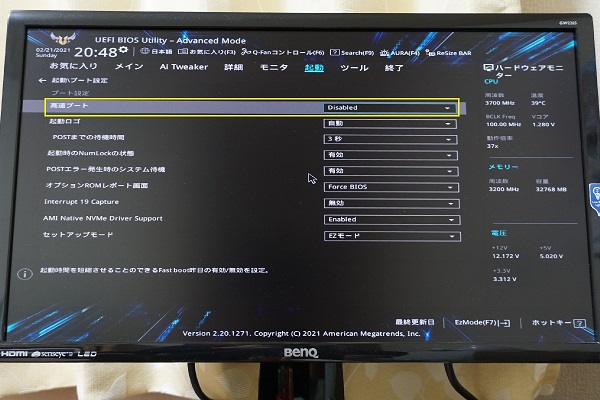

キーボードの「→」キーを押して「起動」項目に移動したら,「ブート設定」を選択して「Enter」を押します(1枚目写真は後から撮影したため日付が他と異なっています)。続いて「高速ブート」を選択して「Enter」を押し,「Disabled」を選択して「Enter」を押します。「高速ブート」(Fast Boot)は,BIOSの起動を高速化する機能ですが,SSDにOSをインストールしていれば十分高速に起動できることや,この機能によってBIOSの設定画面に入りにくくなる場合があるので,ここでは無効に設定しています。

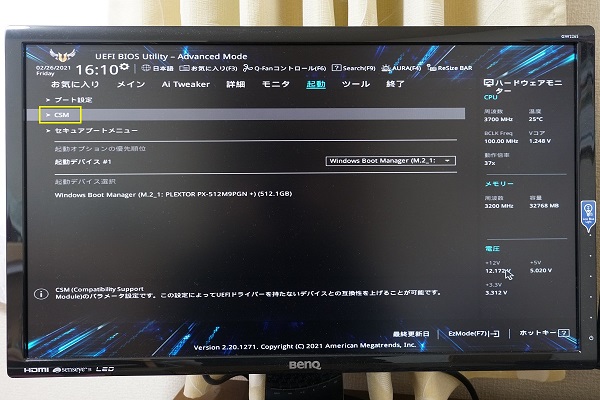

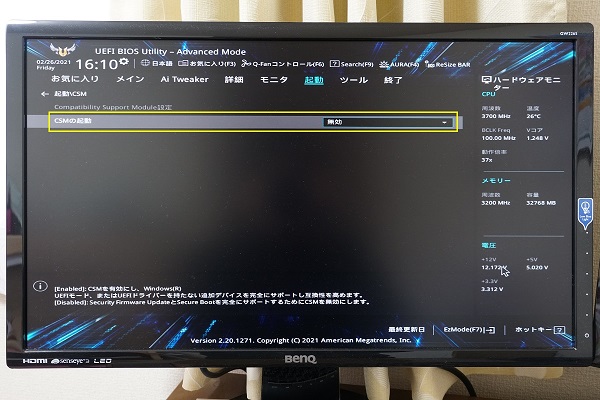

キーボードの「Esc」キーを押して「起動」項目に戻った後,「CSM」を選択して「Enter」を押します。そして,「CSMの起動」を選択して「Enter」を押し,「無効」を選択して「Enter」を押します(写真は後から撮影したため日付が他と異なっています)。今回のマザーボードでは初めから無効になっていました。「CSM」は,簡単に言うと,古いデバイスを使用している場合にそれらとの互換性を高める機能ですが,よほど古いデバイスでなければCSMは不要です。したがって,新規にOSをインストールする場合は基本的にCSMは無効にしてしまってOKです。

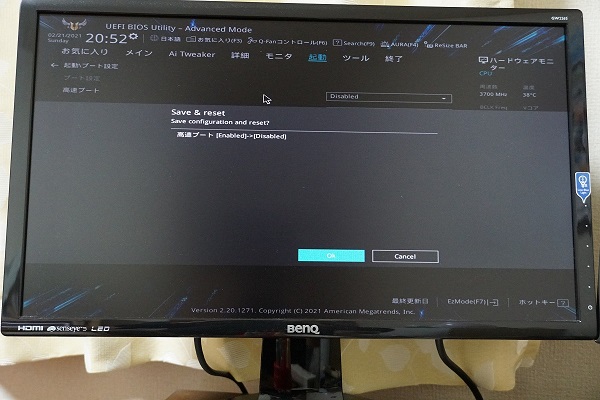

これで設定変更は終了です。キーボードの「F10」キーを押し,「Save & reset」画面が表示されたら,「Ok」が選択されていることを確認して「Enter」を押します。これで設定が保存され,PCが再起動します。その後,再びBIOSの起動画面が表示されるので,このタイミングでキーボードの「Delete」キーを押してBIOSの設定画面を表示した後,ケースの電源ボタンを押してPCの電源を切ります(電源ボタンを長押しする必要はなく,軽く押しただけで電源が切れます)。

これでBIOSの確認・設定は完了です。