次に各種ケーブルの接続を行います。この作業が最もややこしくて難しいと思いますが,落ち着いて一つずつこなしていけば大丈夫です。

ページが長くなったので簡単に章分けしています。

ATXメインコネクタとEPS12Vコネクタの接続

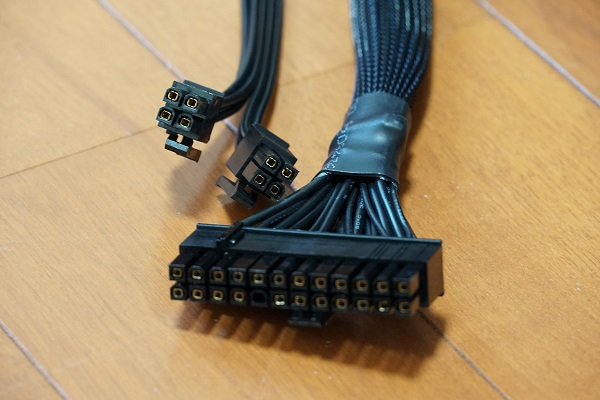

まず電源から出ているATXメインコネクタとEPS12Vコネクタを接続します。

今回使用しているケース(Cooler Master CM 690 Ⅱ Plus rev2)は裏配線に対応しているので,適宜ケーブルを裏側に回します。裏側に回すことでケース表側の配線がきれいになり,エアフロー(空気の流れ)もよくなります。裏側に回したら,適当な位置で表側にATXメインコネクタを出し,マザーボードのコネクタに正しい向きでしっかりと接続します。

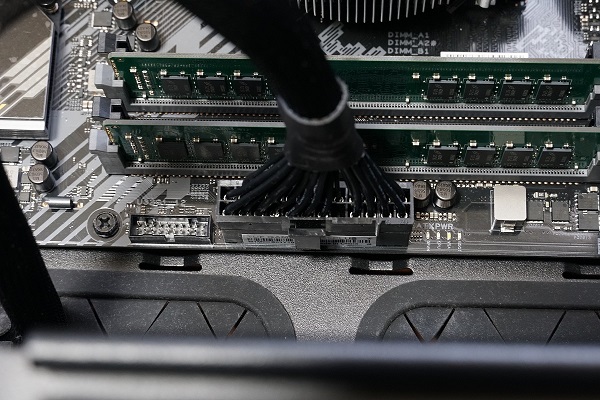

EPS12Vコネクタも同様に裏配線をしながら表側にコネクタを出し,マザーボードのコネクタに正しい向きでしっかりと接続します。

HDDへのSATA電源コネクタの接続

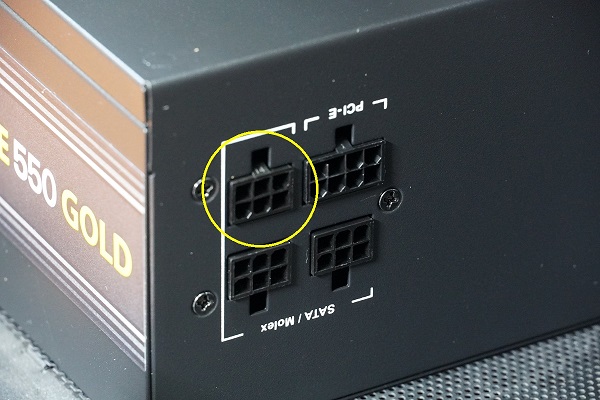

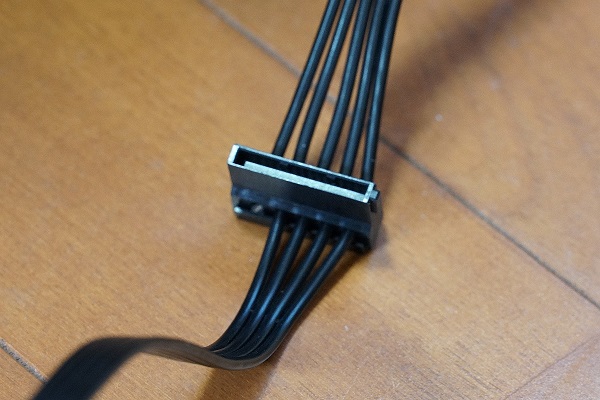

続いてHDDにSATA電源コネクタを接続します。今回使用している電源(Antec NeoECO Gold NE550G)はプラグインタイプなので,電源に付属しているケーブルの中から,SATA電源コネクタが付いたケーブルを用意します。ここでは[6ピンコネクタ ―― SATA電源コネクタ ―― SATA電源コネクタ ―― ペリフェラル4ピンコネクタ]の4つのコネクタが付いたケーブルを使用します。

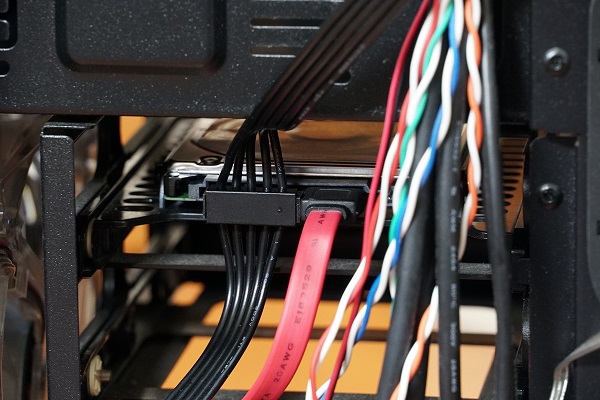

ケーブルの片側に6ピンのコネクタが付いています。このコネクタを電源に正しい向きでしっかりと接続します。そして,先ほどと同様に適宜ケーブルをケースの裏側に回して裏配線します。

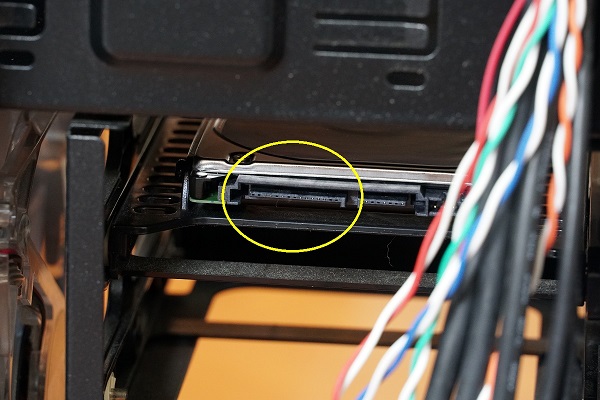

HDD側にSATA電源コネクタを接続します。端子の形がL字型になっているので,正しい向きでしっかりと接続します。なお,この電源ケーブル1本にはSATA電源コネクタが2つ付いていますが,どちらを接続しても問題ありません。ケーブルの長さや接続する位置に合わせて,接続しやすいコネクタで接続します。

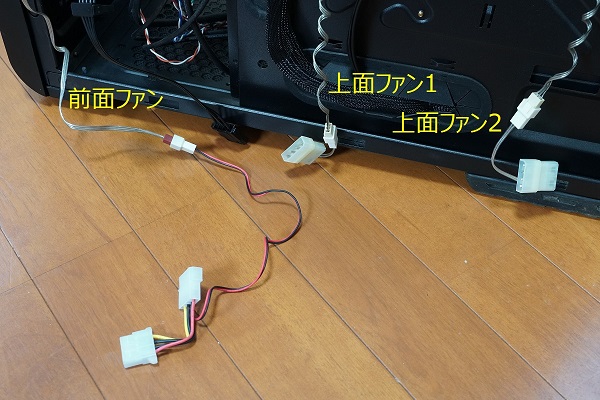

ケースファンへのペリフェラル4ピンコネクタの接続

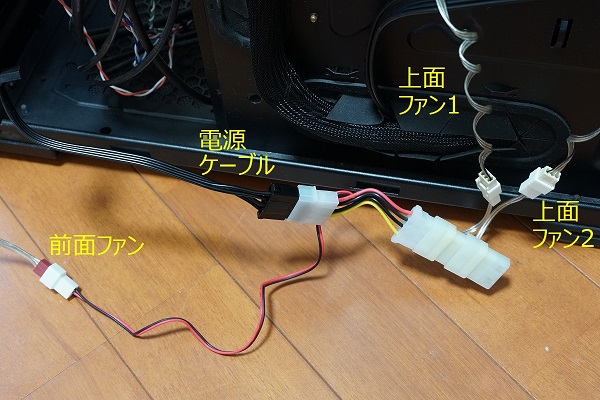

続いてケースファンに電源ケーブルを接続します。ケースファンの電力はマザーボードから取ることも,電源から直接取ることもできます。マザーボードから取った場合,マザーボードでファンの回転数を制御できますが,電源から直接取った場合,回転数の制御はできず,そのファンが対応する最大の回転数で常に回転します。今回はケースの上面と前面のファンを常に最大回転させることにしたので,これらのファンを電源に直接接続します。

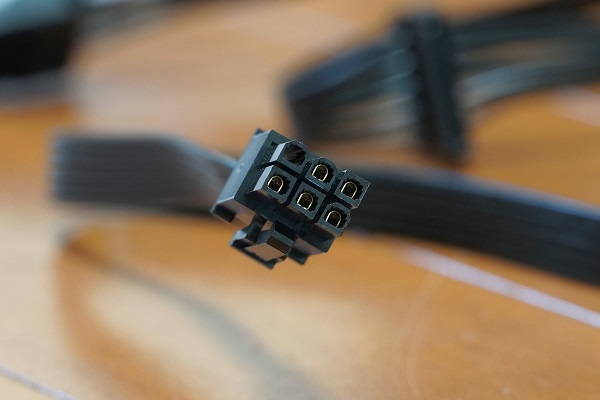

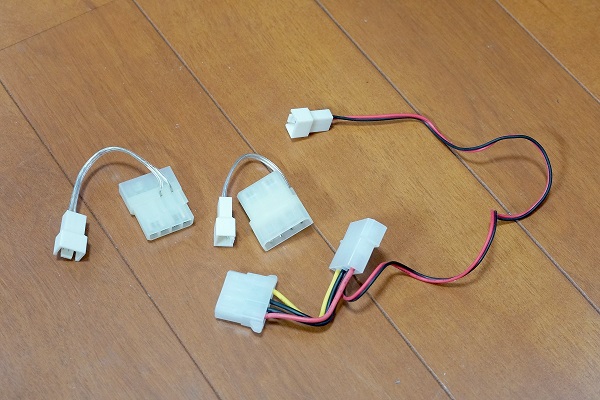

ケースファンを電源に直接接続するには,1枚目写真のような変換コネクタが必要です。これを使うことで,ファン用の3ピンや4ピンのコネクタをペリフェラル4ピンコネクタに変換し,電源に直接接続できるようになります。変換コネクタは多くのケースファンに付属しています。

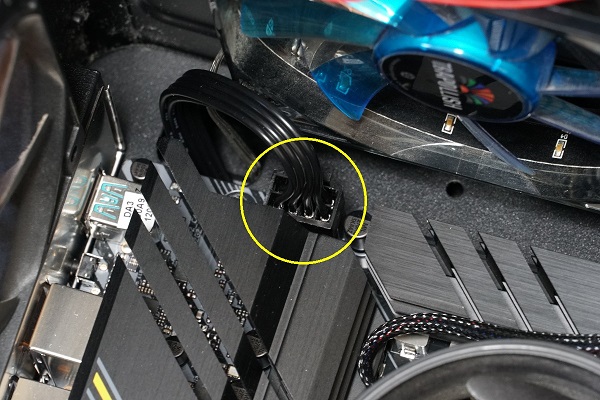

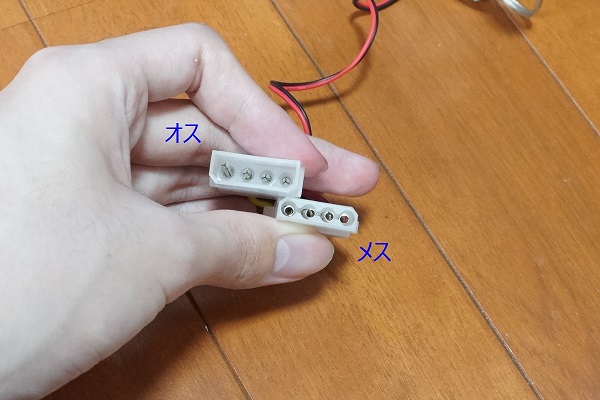

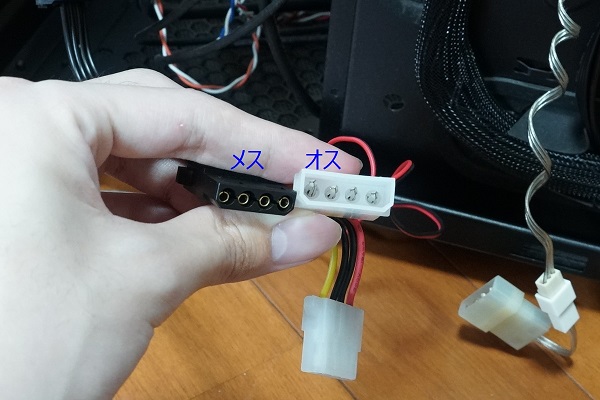

ペリフェラル4ピンコネクタをよく見ると,オスとメスの両方のコネクタが付いています。1枚目写真のように,コネクタ内部でピンが出ているものがオス,そうでないものがメスになります。一方,先ほどHDDにSATA電源コネクタを接続した際に使用した電源ケーブルの先端にはペリフェラル4ピンコネクタのメスが付いています。よって,3枚目写真のようにメスとオスを組み合わせることで接続ができます。

他のファンのケーブルも同じようにオスメスを合わせて接続します。すべて接続したらケースファンの電源の接続は完了です。このように,ペリフェラル4ピンコネクタは,コンセントで言う「たこ足配線」のような接続を行うことができます。

HDDへのSATAケーブルの接続

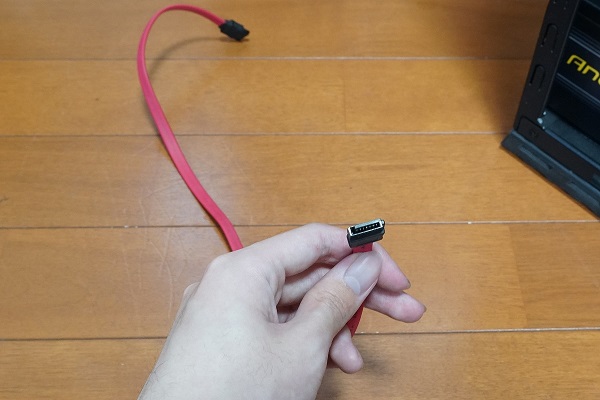

続いてHDDにSATAケーブルを接続します。SATAケーブルはマザーボードに付属しています。今回はマザーボード付属ではなく以前ブルーレイドライブ(LITEON IHBS312-58)を買ったときに付属してきたケーブルを使用しますが,基本的にはマザーボード付属のSATAケーブルを使用すればOKです。

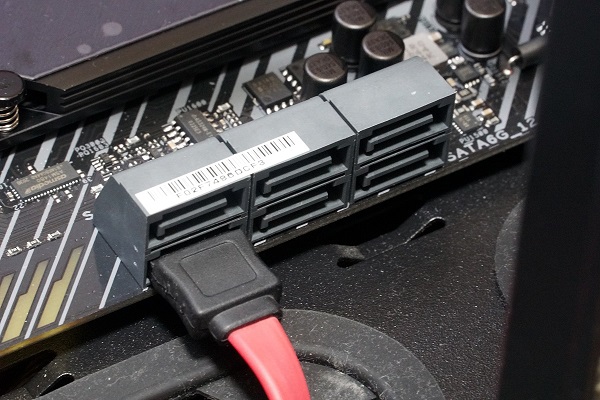

SATA電源コネクタと同じように端子の形がL字型になっているので,正しい向きでマザーボードにしっかりと接続します。今回のマザーボード(ASUS TUF GAMING B550-PLUS)には6つのSATAポートがあり,どこに接続しても問題なく動作しますが,今回は裏配線のしやすさを考慮して最も下側にあるポートに接続しました。ただし,最も下側の2つのポートは,CPUから最も離れた位置のM.2スロットにM.2 SSDを取り付けた場合は使用できなくなるので注意が必要です(排他利用)。

HDD側にも同じようにして正しい向きでしっかりと接続します。

ケース上部のインターフェースのケーブルの接続

ケースの上部にはUSB端子やマイク・ヘッドフォン端子など様々なインターフェースが付いています。これらを機能させるためにはマザーボードにケーブルを接続する必要があるので,接続していきます。

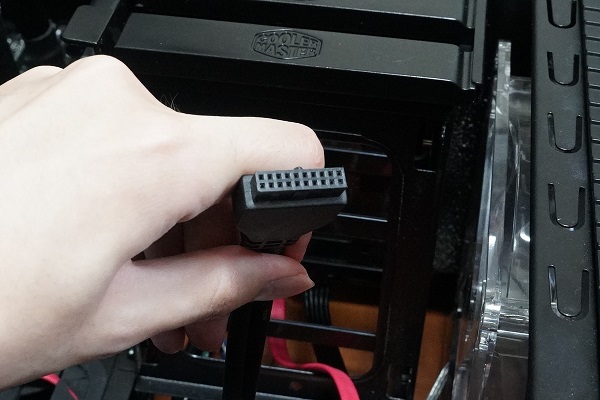

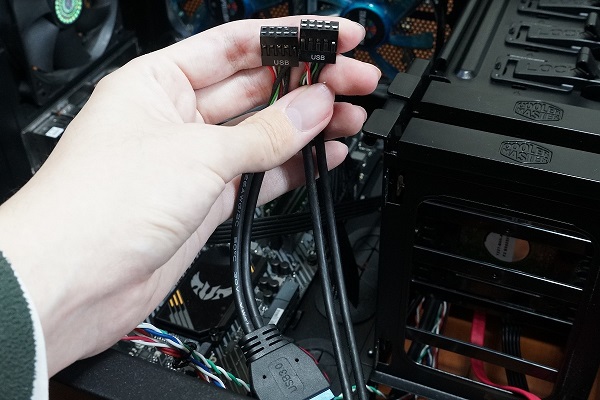

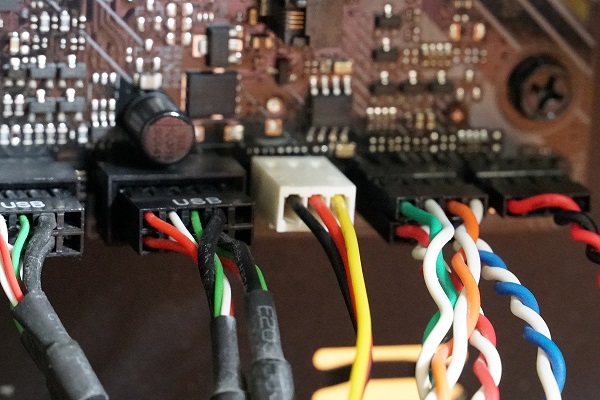

まずはUSB3.0・USB2.0端子です。USB3.0端子の裏からは1枚目写真のようなケーブルが出ています。しかし,今回使用しているケースでは,このケーブルをマザーボードに接続していてもなぜかUSB3.0端子が使えません(これまでに2枚のマザーボードで試しましたがやはり使えなかったのでケース側の不良のようです)。一方で,2枚目写真のようなUSB3.0→USB2.0に変換するケーブル(AINEX USB-014)を噛ませるとUSB3.0ポートがUSB2.0ポートとしてなぜか正常に使えることがこれまでの組み立てで判明しているので,今回もこの方法を使うことにします(通常はこんなことはせず,直接USB3.0端子をマザーボードに接続してしまってOKです)。

ちなみに,USB3.0は2017年以降は「USB3.2 Gen1」とも呼ばれています。名称が異なるだけなので,「USB3.0」はすべて「USB3.2 Gen1」に読み替えてもOKです。

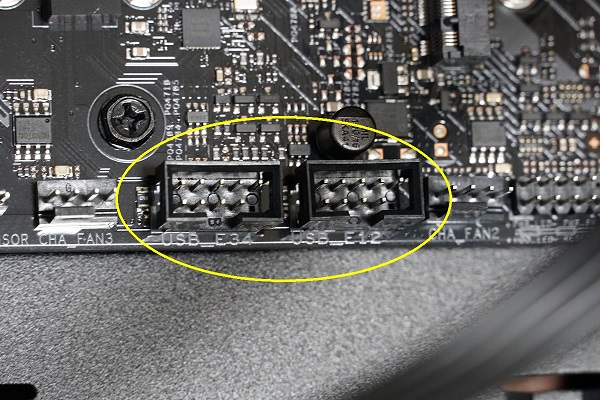

マザーボードのマニュアルを使用するなどしてマザーボード上のUSB2.0ヘッダを探し,正しい向きでしっかりと接続します。

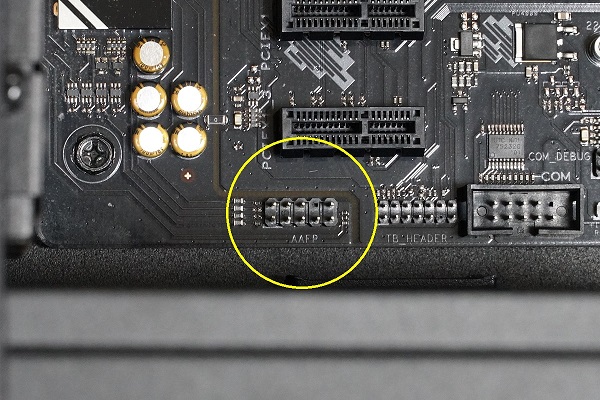

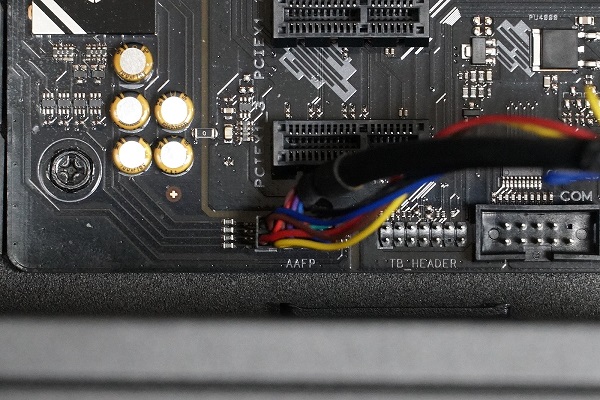

次にマイク・ヘッドフォン端子です。端子の裏から写真のようなHD AUDIOケーブルが出ています。枝分かれして「AC'97」コネクタが付いていることがありますが,これはHD AUDIOに対応していない古いマザーボードに使用するものです。現在のマザーボードはすべてHD AUDIOに対応しているので,「HD AUDIO」コネクタをマザーボードに接続します。

マザーボードのマニュアルを使用するなどしてマザーボード上のHD AUDIOヘッダを探し,正しい向きでしっかりと接続します。

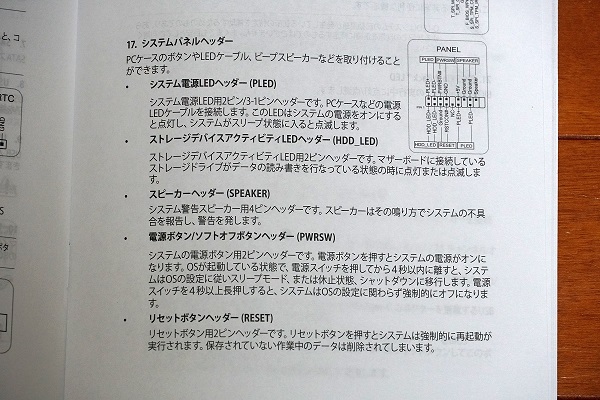

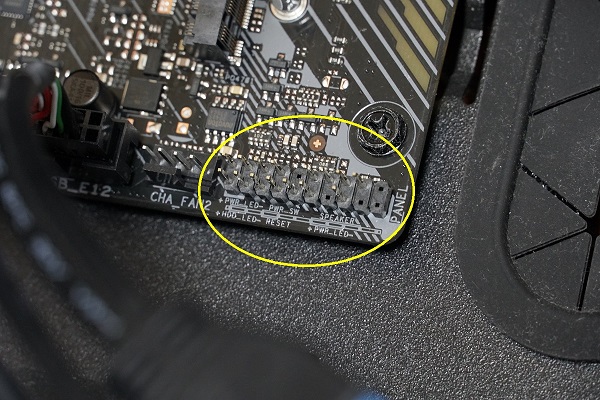

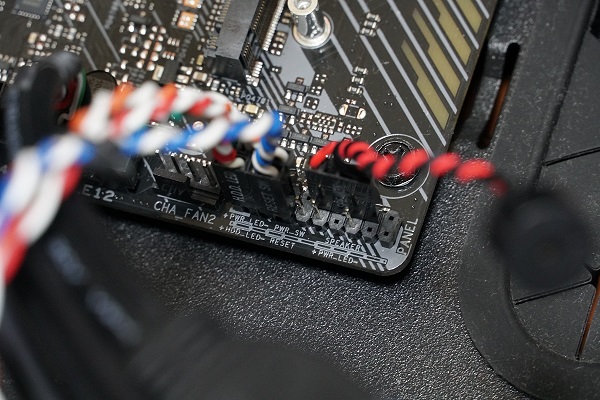

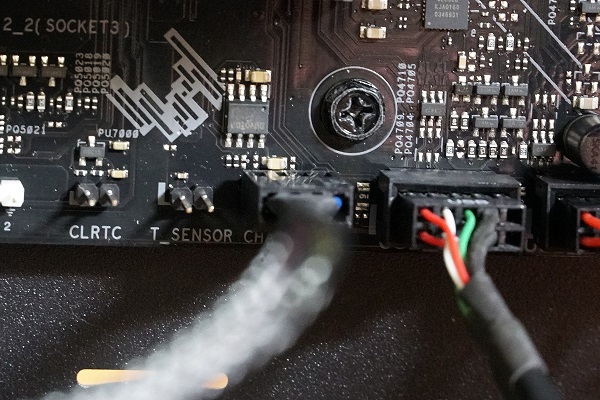

最後に電源スイッチ・リセットスイッチ・電源ランプ・HDDアクセスランプの配線です。スイッチやランプの裏から1枚目写真のようなケーブルが出ています。また今回はビープ音用スピーカーも接続します。このスピーカーは多くの場合ケースに付属しています。なお,ケースやマザーボードによってはビープ音用スピーカーが付属しなかったり,接続する端子がなかったりする場合があります。その場合は接続する必要はありません。

マザーボードによってケーブルを接続する位置が異なるため,マニュアルを確認します。マニュアルの図とよく照らし合わせながら間違えないようにケーブルを接続します。ケーブルは全て+と-の区別があり,白色または黒色のコードの繋がっているコネクタが-です。スイッチやスピーカーは+と-を間違えても問題ありませんが,LEDは間違えると点灯しないので注意が必要です。

マザーボードへのケースファンの電源ケーブルの接続

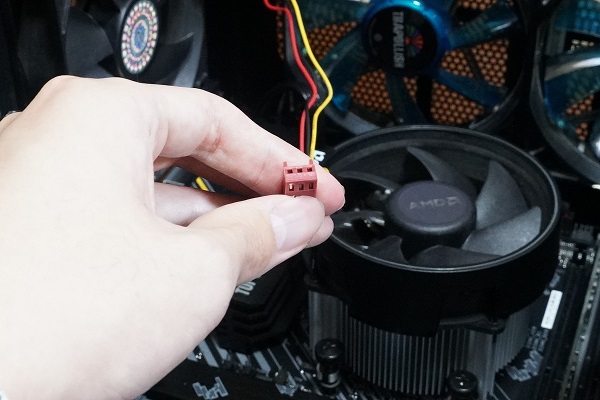

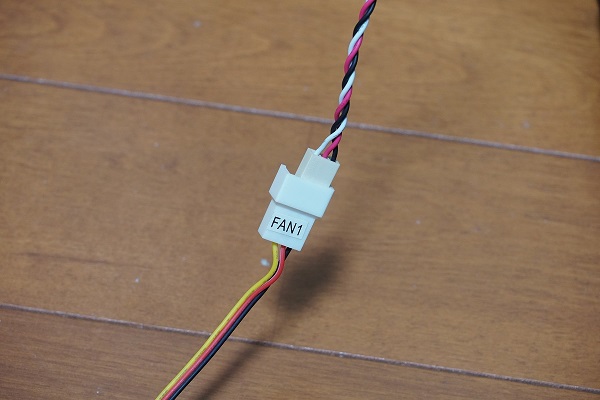

先ほどケースの上面と前面のファンにペリフェラル4ピンコネクタを接続しました(常に最大回転数で回転)が,残りの背面と左側面と右側面のファンはマザーボードから回転数を制御させることにしたので,これらのファンをマザーボードに接続します。まずは背面ファンです。ファンから写真のような3ピンのコネクタが出ています。

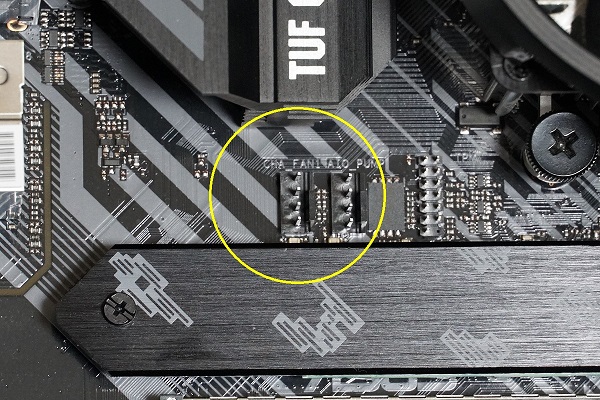

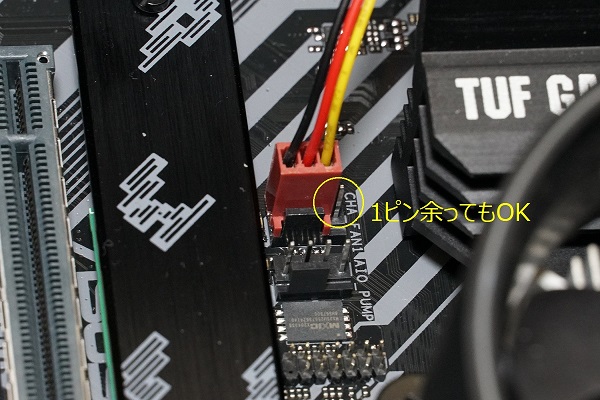

背面ファンの近くにマザーボードの「CHA_FAN1」コネクタがあったので,今回はここに接続します。正しい向きでしっかりと接続します。なお,マザーボードのコネクタは4ピン,ファンのコネクタは3ピンなので,ケーブルを接続するとマザーボードの1ピンが余ってしまいますが,問題はありません。

続いてケースの右側面のファンです。こちらも同じように3ピンのコネクタが出ています。しかしここでトラブル発生です。ファンのケーブルが短くてマザーボードのコネクタに届きません。

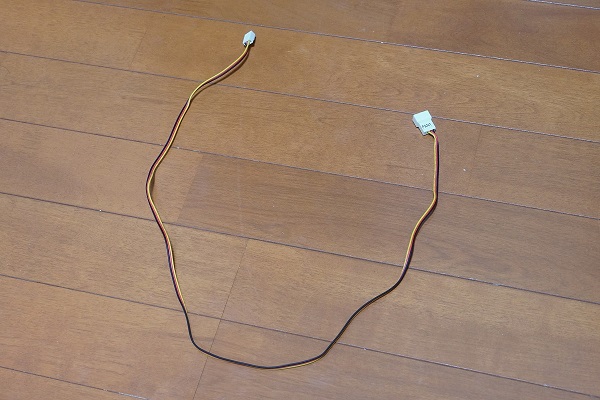

そこで今回は,以前ファンコントローラー(SCYTHE KM03-BK)を購入したときに付属していた延長ケーブルを使用することにしました。

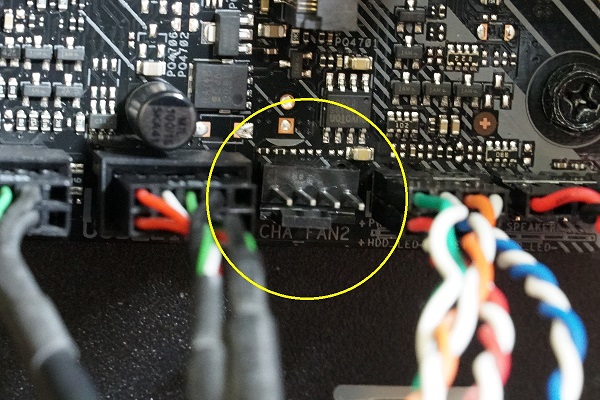

これでケーブルが届くようになりました。今回はマザーボードの「CHA_FAN2」コネクタに接続します。正しい向きでしっかりと接続します。

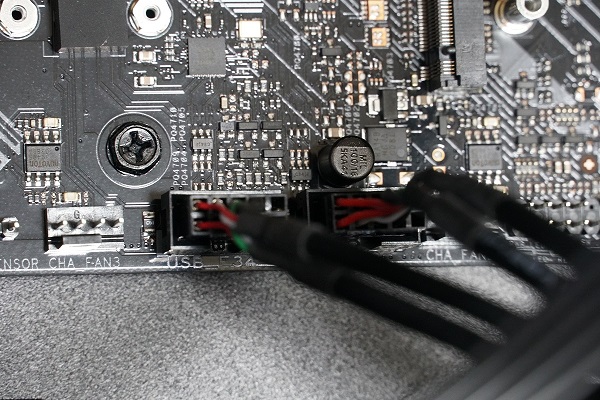

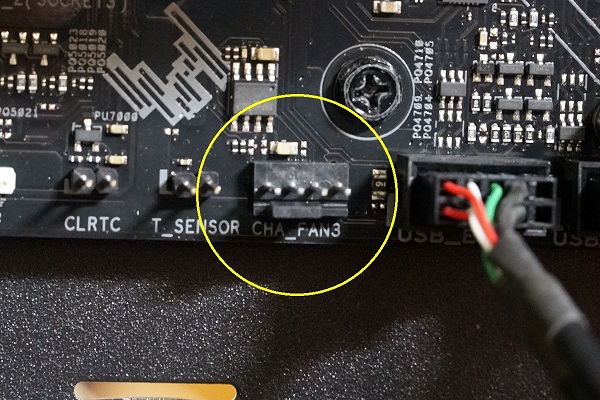

続いてケースの左側面のファンです。こちらは4ピンのコネクタが出ています。今回はマザーボードの「CHA_FAN3」コネクタに接続します。正しい向きでしっかりと接続します。

CPUクーラーのLED制御ケーブルの接続

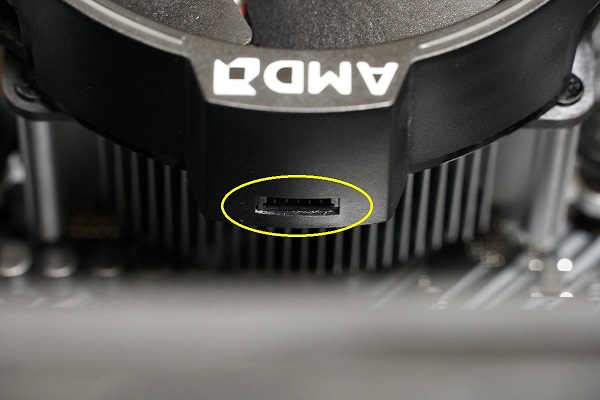

今回使用しているCPUクーラー(Wraith Spire)にはLEDが搭載されています。このLEDは様々な色に発光させることができますが,その色を制御するには専用のケーブルをマザーボードに接続する必要があります。なお,このケーブルを接続しなくてもLEDは発光しますが,その場合,色は赤色固定になります。

まずCPUクーラー側にケーブルを接続します。CPUクーラーのAMDのロゴの近くに端子があるので,正しい向きでしっかりと接続します。

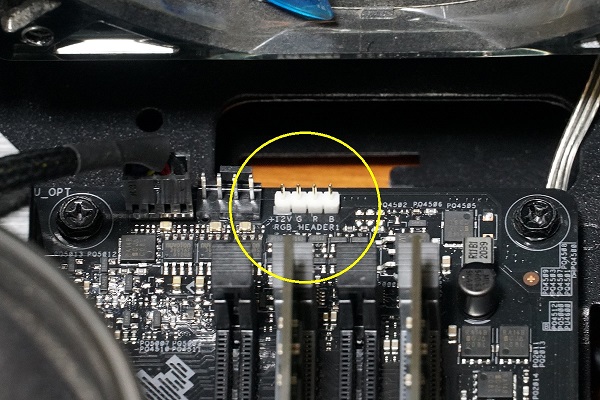

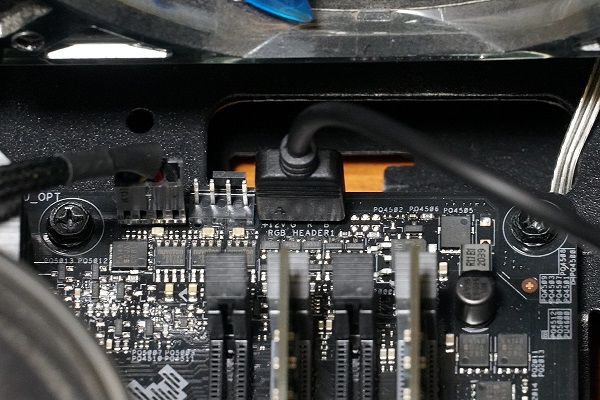

そしてマザーボード側にもケーブルを接続します。マザーボードのマニュアルを使用するなどして,マザーボード上のRGBヘッダを探します。ケーブルのコネクタを見ると「↑」のマークが付いているので,この部分をマザーボード上のRGBヘッダの「+12V」のピンに合わせてしっかりと接続します。

これで各種ケーブルの接続は完了です。